Le traître

(Un fim de Marco Bellochio)

(Un fim de Marco Bellochio)

Au début des années quatre-vingt, Tommaso Bruscetta devint le premier repenti de l’histoire de la mafia — Cosa Nostra, « notre affaire », comme l’appellent les « hommes d’honneur » qui la composent. Comment et pourquoi ? C’est le sujet du film de Marco Bellochio.

Il s’ouvre sur une grande fête privée réunissant deux clans rivaux dans une villa en bord de mer. On ne peut s’empêcher de se rappeler l’introduction du célèbrissime Le Parrain, de Francis Ford Coppola. À cause du thème, bien sûr, mais surtout de la maestria de la réalisation et de la perfection scénaristique avec laquelle toute les dimensions de la situation sont posées dès les premières minutes, en une seule grande scène. L’analogie s’arrête là ; le souvenir du film de gangsters américain s’estompe bien vite devant l’intimité charnelle avec laquelle Marco Bellochio meut ses personnages. L’arrière-plan de l’histoire n’a rien d’exotique. C’est la Sicile, la profondeur de sa civilisation, la richesse de sa culture forgée dans la rencontre de peuples aussi différents que les Normands et les Arabes, son humanité complexe traversée par une violence archaïque dont Cosa Nostra est à la fois symptôme et cause. Ainsi, à la fois criminel et victime, Tommaso Bruscetta incarne cette complexité sicilienne fondamentale sans laquelle on ne peut comprendre le paradoxe insoutenable qui tente de réunir vertu et crime dans le même code d’honneur. Lui décide de parler pour sortir de ce cercle vicieux mortifère où l’honneur s’est perdu dans le culte de l’argent et du pouvoir. Il le fait devant le juge Giovanni Falcone à qui il permettra de mettre des centaines de mafieux en prison, dont des chefs suprêmes comme Salvatore Riina, et d’inquiéter jusqu’au Président du conseil, à Rome, le démocrate chrétien Giulio Andreotti.

Le film retrace cette brillante campagne policière et judiciaire, mais le coeur du sujet reste Tommaso Bruscetta, son attachement à des valeurs ancestrales, à sa famille, à une « sicilianité » dont Marco Bellochio peint la nature tragique, magistralement incarnée par Pierfrancesco Favino, le rôle-titre. Tragédie dans le sens grec (et donc sicilien) où le héros est écartelé entre sa vertu et ses passions, et tragédie dans le sens où le lyrisme tantôt réaliste, tantôt onirique du réalisateur nous montre que le drame est avant tout humain. Comme l’écrit Roberto Scarpinato, magistrat anti-mafia qui vit sous garde rapprochée depuis plus de vingt ans : « En Sicile, on apprend dès l’enfance à regarder la mort et la vie en face. On n’a pas le temps de s’attacher à ses propres illusions. »

Jean Chavot

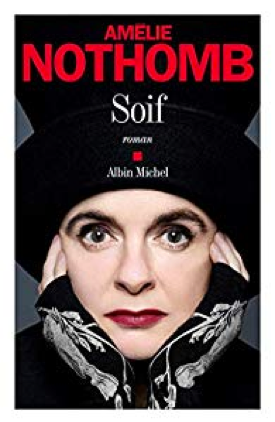

Soif

d’Amélie Nothomb

Paris, Albin Michel, 2019,

152 pages, 17,90 €

Un raccourci un peu osé certes mais qui vient du fond de ma jeunesse quand mes enseignants d’histoire se gaussaient lorsque l’on citait le nom de Dumas. Passionné que je fus par Les Compagnons de Jéhu j’étais déstabilisé face à l’ostracisme. Le temps a passé, mes études d’histoire avec. La foi est là et pourtant j’ai suivi en lisant le monologue intérieur d’un Christ qui échange avec moi par la plume d’Amélie, je suis les pas d’un Dieu incarné qui va mourir en humain. Et si Amélie était dans ce roman, une pêcheuse d’hommes ?

Parfois au fil de ses romans Amélie Nothomb suggérait une proximité ou un intérêt certain pour le personnage de Jésus. Certes, il apparut à Thomas mais aussi à Amélie dans La Métaphysique des tubes ou Stupeur et tremblements. Fichu défi que ce cheminement avec le Christ aux portes de la passion, confronté à la mort humaine. Certes, d’aucuns critiqueront les libertés par rapport à l’Evangile mais, comme le fut en son temps L’Évangile selon Pilate, il s’agit là d’un roman et non d’un écrit théologique. Las, les grincheux emplis de certitudes s’offusqueront, mais cette balade avec Jésus, c’est un peu comme Dumas qui intéresse à l’histoire. En effet, Nothomb incite à se poser certaines questions, instille ce doute consubstantiel à la foi. Peut-être conduira-t-elle un grain à lever, un grain qui se plongera dans la sainte histoire (1). Le Christ pense et souffre dans sa dimension humaine, il prend sur lui pour ne pas être gagné par la colère (2), il a peur (3) il aime (4)… Le condamné souffre sous le poids de la croix, sous les blessures de la couronne d’épines, sous les coups de la flagellation et lorsque les clous pénètrent son corps déjà meurtri. Mais il porte aussi un regard bienveillant et lucide sur celui auquel il confie son Église et qui le renie, sur celui qu’il aimait et qui le vendit. Amélie s’attache à ces détails qui font vivre la scène : un Christ aux pieds boueux, traînant sa croix, les mariés ingrats de Cana qui témoignent contre Jésus, des miracles qui deviennent un devoir et plus une grâce (5). Et si Simon de Cyrène était là par hasard et n’avait souhaité qu’aider cet inconnu à porter son fardeau ? Il est donc homme, un homme qui, au seuil de la mort jette un regard lucide sur ce que fut son existence terrestre et sur la « drôle d’espèce créée par son père… mais est-ce tout ? Il y a du Dieu dans cet homme ! Lorsque l’on a soif, on apprend des vérités « Celui qui boit de cette eau n’aura pus jamais soif » Jn, 4, 14…l’amour de Dieu c’est l’eau qui n’étanche jamais. Plus on en boit, plus on a soif. Il faut ressentir la soif, non la méditer. Merci Amélie de nous bousculer et de nous conduire à plonger plus encore dans le mystère de l’Évangile sans jamais parvenir à étancher notre soif !

Erik Lambert

(1) Mc, 4, 1-20.

(2) Mt, 25, 41-43 et Jn, 2, 13-25, page 32,

(3) page 15,

(4) Dans l’Évangile de Jean (20,11-18), Marie-Madeleine est la première à voir le Ressuscité avant les disciples,

(5) Page 26.