Les néo-romantiques sortent des nimbes de l’oubli.

Précipitez-vous au musée Marmottan-Monet qui ouvre ses salles aux oubliés de l’art moderne. Prenez du temps car, avant de découvrir ces artistes « post-Picasso », vous pourrez flâner au fil des salles de cet hôtel particulier perdu aux confins des boulevards des maréchaux. Des impressionnistes, de belles œuvres de Berthe Morisot, des œuvres de la fin du XVIIIème siècle, des enluminures et des peintures de la Renaissance s’offrent aux regards des visiteurs. Jusqu’au 18 juin 2023, une exposition permet de découvrir de grands méconnus: les néo-romantiques, peintres du milieu des années 1920 à la fin des Trente Glorieuses. Qui étaient-ils ?

Un groupe hétéroclite composé d’une poignée de Français, d’un solide contingent de Russes, et de quelques électrons venus d’ailleurs.

Ils s’appelaient Christian Bérard, Thérèse Debains, Pavel Tchelitchew, les frère et soeur Berman, Serebriakoff, Kristians Tonny. Lorsqu’ils exposèrent pour la première fois à la galerie Druet, rue Royale, à Paris, il était difficile de qualifier leur inspiration : « Néo-humanistes » ? « néo-romantiques » ? Une constante au-delà de la diversité : un certain mal de vivre. En effet, leurs thèmes de prédilection sont la mélancolie, l’exil, la nostalgie. Des scènes de genre, des paysages, des portraits qui plongent dans les préoccupations de leur temps : métaphysique, psychanalyse, surréalisme. Ce n’est pas un hasard du reste si au milieu de leurs toiles s’immisce subrepticement deux artichauts solitaires peints par Chirico. Leur palette de couleurs est souvent sombre, on ne sait plus où est la réalité, la fiction ; on flotte dans un imaginaire féérique pris par la main de Christian Bérard qui nous guide dans cet univers fascinant. Toutes ces œuvres méritent qu’on les rencontre à Marmottan. Comment demeurer insensibles à ces peintres originaux, loufoques, créatifs en diable, animés d’une poétique mélancolie qui sourd dans chacune des salles ? Ces peintres nous entraînent durant toute la visite dans une ambiance étrange et mystérieuse. On parvient au bord d’une triste lagune vénitienne qui accueille toute une série d’objets, puis au fil de cinq tableaux, on traverse un camp de bohémiens aux toiles de tente déchirées, au sol sec ; morne existence de ces familles. On partage le désespoir d’une femme effondrée, probablement en pleurs dans un décor de misère seule Gorgone mortelle, non plus femme fatale mais à la fatale destinée.

Comment ne pas être ébloui par le cabinet-ruine de Léonor Fini et Eugène Berman qui répond à l’armoire anthropomorphe bordée de créatures ailées aux chevelures ondoyantes ? Il ne manque plus que de diffuser dans la salle la superbe chanson Des Dingues et des paumés d’Hubert-Félix Thiéfaine.

Appréciés et soutenus par Christian Dior, Elsa Schiaparelli, les mondaines Marie Laure de Noailles et Marie Blanche de Polignac, Helena Rubinstein, les poétesses Gertrude Stein et Édith Sitwell, l’écrivain Julien Green ou encore Jean Cocteau, Jeanne Lanvin, Louis Jouvet et tant d’autres, ils sombrèrent toutefois dans un inexplicable oubli ; peut-être écrasés dans la « Picassomania ». Ni abstraits, ni cubistes, difficile dès lors de se faire une place en ces temps.

Ils évoluèrent avec leur époque et certains tel Tchelitchew participèrent au psychédélisme des années 1970 et firent vibrer les couleurs vives.

Il est encore temps ! Partez donc à la découverte de ces œuvres, de ces artistes, qui bouleversent et s’offrent à vos regards jusqu’au 18 juin au Musée Marmottan-Monet, à la faveur de l’exposition « Néo-romantiques, Un moment oublié de l’art moderne 1926-1972. »

Érik Lambert

Cultures et Guérisons

Éric de Rosny – L’Intégrale

Le père Pierre-Thierry Émalieu, de la Congrégation des missionnaires xavériens a bien voulu joindre à cette présentation son témoignage vivant et éclairant que vous trouverez dans notre rubrique « Partage ».

1264 pages, 49€.

Pour commander le livre 👉 c’est ici

Jeune missionnaire jésuite marqué par la guerre d’Algérie, Éric de Rosny débarque en 1957 à Douala, port camerounais sur le point de connaître une expansion spectaculaire, pour y enseigner dans un collège. Les souffrances de certains de ses élèves le touchent ; leurs manifestations et leurs causes indéchiffrables le frappent tant la distance culturelle lui semble infranchissable. Mais il n’est pas homme à reculer devant l’inconnu. Porté par sa foi profonde et animé par une curiosité d’anthropologue qui manifeste son indéfectible amour du prochain, il s’installe dans un quartier populaire, apprend la langue de ses voisins et découvre l’importance vitale pour eux du « guérisseur », ou nganga, seul à même de les protéger contre le mal et son véhicule : la sorcellerie. Gagnant le soutien de sa hiérarchie, il alerte les autorités sur l’erreur et les dangers de traduire hâtivement les termes d’une culture dans une autre et lutte pour leur faire admettre les bienfaits et la complexité de la tradition, en particulier l’opposition foncière entre guérisseur et sorcier, sauvant notamment de la prison Din, son ami nganga qui l’initie à partir de 1970 aux « réalités cachées de la terre », ou ndimsi.

Cinq ans après, « les yeux ouverts » du prêtre (ordonné en 1961), aux facultés d’intuition antérieurement stimulées et éduquées par les exercices spirituels ignaciens, sont dessillés sur le mal, la violence inhérente à l’humanité, qui mine d’angoisse les êtres et leurs relations. Il comprend que différemment de notre conception héritée des Grecs du corps matériel et de l’âme immatérielle, la tradition africaine décrit l’être humain doté de deux corps matériels, l’un visible et l’autre tout aussi matériel, quoique invisible, et que les maux de l’angoisse naissent de leur disjonction. Il observe comment et combien la collectivité, la famille, le village sont déterminants pour la santé de l’individu, et réciproquement : quand la médecine occidentale soigne un organe pour guérir un corps, la médecine traditionnelle africaine soigne toute la personne pour guérir tout le groupe. Éric de Rosny fait sienne la définition de l’OMS : « La santé est un bien-être parfait, physique, psychique, et social », en insistant sur le dernier terme. « Guérir, c’est d’abord rétablir un ordre cosmique » écrit-il, trouvant sa place de « tradipraticien » et de prêtre parmi les trois grandes entités d’intervention contre la maladie : l’hôpital ; la tradition ; les Églises, dont il ne privilégie aucune au détriment d’une autre, les considérant comme complémentaires chacune dans son domaine d’action. La très grande valeur de sa recherche et de sa pratique provient de ce qu’il ne renie jamais rien de sa propre culture, ni encore moins de sa foi et de sa religiosité, tout en s’ouvrant de la façon la plus large et audacieuse au monde qui s’offre à ses deux paires d’yeux, celle qui voit le visible et celle qui voit l’invisible dans « la révélation d’une réalité maintes fois regardée sans être vue ». Sa position de praticien, de prêtre catholique comme d’anthropologue n’est jamais celle du jugement, il est au contraire toujours soucieux du service du prochain dans le plus grand respect, en particulier devant ce qui échappe à sa compréhension, réalisant ainsi une fructueuse inculturation. « Au-delà ou en deçà de la vision de mes visiteurs, je perçois une expérience de la vie qui, elle, nous est commune et qui seule importe » écrit-il à propos de ceux qui viennent le consulter au Centre de Rencontre catholique. Il ne se montre jamais critique qu’envers le charlatanisme qui opère dans la sphère traditionnelle et envers son pendant dans celle des Églises : l’agressif prosélytisme pentecôtiste Importé des USA.

Les trois volumes de ce recueil de presque tous les articles écrits par Éric de Rosny jusqu’à se mort en 2012 se lisent comme une épopée de connaissance et d’amour de l’humanité. L’écriture est souple, imagée, directe, en un mot généreuse comme son auteur qu’on a un plaisir et une gratitude infinis à suivre dans ses découvertes, ses descriptions et ses réflexions, dans ses voyages, ses explorations au cœur d’une Afrique visible et invisible, si mal connue de nous du fait de notre tendance à couvrir le chant du monde de ritournelles à notre gloire occidentale, à penser que tout ce qui ne nous ressemble pas est erroné ou archaïque. Éric de Rosny est l’exception qui sauve car il observe, participe, se donne sans jamais oublier d’où il regarde, réfléchit et agit : « Toutes ces données qui viennent d’un monde très ancien et qui n’est pas celui de ma culture, je les respecte, je me les explique en partie mais je ne les adopte pas ». Ce n’eût pas été honorer l’Afrique que de se prendre pour un Africain. C’est si vrai que le 1er juillet 2002, il fut élevé à la dignité des vingt-sept « hommes-souche » garants de la tradition.

Jean Chavot

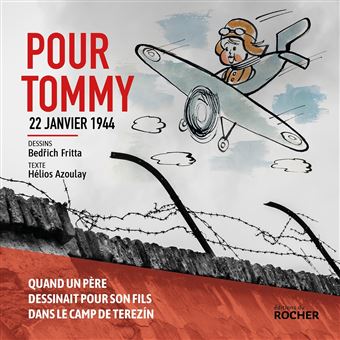

Pour Tommy

Quand un père dessinait pour son fils dans le camp de Terezin

Éditions du Rocher, 2023, Monaco,

160 pages, 17,90€.

Le philosophe Raymond Aron écrivit dans ses Mémoires: « Le génocide, qu’en savions-nous à Londres ? Ma perception était à peu près la suivante : les camps de concentration étaient cruels, la mortalité y était forte ; mais les chambres à gaz, l’assassinat industriel d’êtres humains, non, je l’avoue, je ne les ai pas imaginés et, parce que je ne pouvais pas les imaginer, je ne les ai pas sus ». Après la guerre, l’opinion eut du mal à percevoir ce que fut la spécificité de la Shoah. La magnifique chanson de Jean Ferrat Nuit et Brouillard était une ode à la liberté sansdistinguer les Juifs des résistants : « Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux ». Ce fut dans les années 1970 qu’émergea une prise de conscience de ce que fut cette extermination. Nombre de livres sont parus depuis. L’ouvrage de Berdich Fritta est une belle pierre à la mémoire de l’indicible. L’artiste s’appelait en fait Fritz Taussig, qui, après une formation artistique à Paris, devint dessinateur dans un cabinet d’architecture praguois, puis graphiste pour la publicité. Il adopta un pseudonyme, Fritta, avec lequel il contribua au Prager Tagblatt et à un magazine satirique tchèque antifasciste Simplicus, inspiré du périodique allemand Simplicissimus et de l’hebdomadaire français L’Assiette au beurre.

Pour Tommy est le recueil de dessins réalisés par un père pour le troisième anniversaire de son petit garçon Thomas-Tommy né en janvier 1941. L’enfant fut interné à Theresienstadt avec sa mère en juillet 1942, six mois après son père, dans ce qui était la vitrine des camps-ghettos[1] nazis, vitrine visitée durant huit heures en juin 1944 par une délégation du CICR qui suivit un parcours préétabli[2]. À partir du 22 janvier 1944, Fritta croqua Tommy, le dessina, imaginant ce qu’aurait pu être sa vie de bébé autre part, en d’autres temps. Fritta dirigea la Zeichenstube – atelier de dessin graphique- du camp, chargée entre autres, d’organiser la construction de la ligne de chemin de fer qui traversait le camp. Or, il exploita cette position pour utiliser le matériel à sa disposition afin d’immortaliser la vie quotidienne des détenus de Terezin. À travers ses dessins sombres en noir et blanc, il dénonçait l’horreur de la Shoah en Bohême-Moravie. Les nazis apprirent que des dessins étaient diffusés hors de Theresienstadt. Fritta fut torturé par Eichmann puis déporté à Auschwitz, où il mourut rapidement de dysenterie et d’un empoisonnement du sang. Toutefois, il avait pu cacher ses dessins dans une caisse de métal enterrée dans une cour de ferme. L’ami de Fritta, Léo Haas, lui-même artiste juif polyvalent, considéré comme appartenant au courant expressionniste, exhuma les œuvres à la libération. La maman du petit Tommy ayant péri du typhus en février 1945, seul Tommy avait survécu, Haas et son épouse Erna adoptèrent Thomas.

La première page s’ouvre sur un gâteau d’anniversaire et trois bougies puis la deuxième montre Tommy, bébé cadum, angelot joufflu aux fesses roses, regardant par la fenêtre, les pieds sur une valise qui porte son numéro « AAL/710 ». Il regarde vers le futur ; son papa l’imagine voyageant à dos de tortue, en avion ou en bateau ; faisant profession de musicien, d’ingénieur, de détective, de boxeur, de peintre, mais surtout pas d’homme d’affaires ou de général. Il le dessine avec sa future fiancée en un conte de fées qui n’en ai pas un, au milieu des fleurs, des papillons sous le regard bienveillant d’un soleil joyeux. Au cœur de l’horreur, un rayon de lumière sans qu’apparaisse le camp, si ce n’est peut-être avec un mur en ruines symbole d’une espérance en un avenir radieux hors du ghetto : « Ce livre est le premier d’une longue série que je veux peindre pour toi ».

Le dernier cadeau d’un père à son fils, le seul souvenir empli de tendresse et d’amour qui demeure pour ce petit bonhomme devenu grand, c’est ce recueil de dessins à feuilleter inlassablement. Le défi est de mettre des mots pour imaginer qui était ce père finalement inconnu. C’est aussi la tâche à laquelle s’est livré Hélios Azoulay, écrivain, poète, acteur, compositeur, clarinettiste dans la seconde partie de l’album comportant quelques œuvres plus sombres de Fritta. Quelques lignes jetées à la suite d’un mot, d’un lieu comme un répertoire.

Tout ceci fait œuvre mémorielle car six millions de personnes éliminées est quelque chose de difficile à imaginer mais personnifier une telle catastrophe la rend plus accessible. À la mort de Tommy en 2015, ses quatre enfants léguèrent Tomíckovi au Musée juif de Berlin. Pour Tommy ; c’est une clef contre l’oubli.

Érik Lambert

[1] En 1941, les nazis établissent un ghetto à Theresienstadt (Terezin), une ville de garnison située dans le nord-ouest de la Tchécoslovaquie, pour y interner les Juifs de Bohême-Moravie, des Juifs âgés et des personnes « émérites » du Reich, ainsi que plusieurs milliers de Juifs des Pays-Bas et du Danemark. Bien que le ghetto, gouverné par la SS, soit en pratique un camp de transit pour les Juifs avant leur départ pour les camps d’extermination, il est également présenté à des fins de propagande comme une « implantation juive modèle ». La vie dans l’enceinte du ghetto de Theresienstadt est administrée par le « Ältestenrat » (Judenrat), dirigé par Jacob Edelstein. Malgré la surpopulation, la pénurie alimentaire et les travaux forcés, l’importance des activités culturelles et éducatives à l’intérieur du ghetto reflète le désir de vivre des prisonniers et leur besoin de se divertir face à l’épreuve. Fin 1943, lorsque les premiers rapports sur les camps d’extermination font surface, les nazis décident de présenter Theresienstadt à une commission d’enquête de la Croix-Rouge internationale. Dans le cadre des préparatifs de la visite de la commission, ils procèdent à un plus grand nombre de déportations vers Auschwitz, afin de réduire la surpopulation du ghetto. Des boutiques factices, un café, une banque, une école, des jardins d’enfants et autres sont ouverts et des jardins fleuris sont aménagés dans l’ensemble du ghetto. La commission de la Croix-Rouge vient visiter le ghetto le 23 juin 1944. Les rencontres avec les détenus ont été méticuleusement planifiées. A l’issue de la visite, les nazis produisent un film de propagande au sujet de la nouvelle vie des Juifs placés sous la protection du Troisième Reich. Une fois le film achevé, la plupart des acteurs, ainsi que la quasi-totalité des dirigeants indépendants et la grande majorité des enfants du ghetto sont envoyés dans les chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau. La surpopulation, la malnutrition et les conditions sanitaires épouvantables entraînent la prolifération de maladies au sein de la population du ghetto. En 1942, 15 891 personnes, soit la moitié de la population du ghetto, meurent à Theresienstadt. Plus de 155 000 Juifs passeront par Theresienstadt avant sa libération le 8 mai 1945. Au total, 35 440 personnes périrent dans le ghetto et 88 000 de ses habitants furent déportés et assassinés. Site de Yad Vashem : https://www.yadvashem.org/fr/shoah/a-propos/ghettos/theresienstadt.html#narrative_info

[2] https://www.youtube.com/watch?v=p1vC5DvqVBk