Tu nous as faits pour toi, Seigneur

Seigneur, tu nous as faits pour toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi.

Donne-moi, Seigneur, de me rappeler de toi, de te comprendre et de t’aimer. (…)

Inscris ta loi dans mon cœur, qu’elle soit le guide de ma vie.

Fais-moi entendre ta voix dans le silence de mon âme,

afin que je marche sur tes voies, non par crainte, mais par amour.

Toi qui es la source de tout bien,

remplis mon cœur de ta charité,

afin que je te serve avec joie et que je te suive de tout mon être.

Que ton amour soit ma loi,

et que je demeure en toi pour toujours.

Saint Augustin d’Hippone

Événements

Lourdes 2025

8ème centenaire du Cantique des créatures

Une approche écologique franciscaine

Pour célébrer le 8ème centenaire du cantique des créatures, la fraternité franciscaine séculière vous invite à un grand rassemblement à Lourdes avec toute la famille franciscaine et au-delà.

Quand Du jeudi 29 mai vers 17h, avec la participation à la messe de l’Ascension, au dimanche 1er juin 2025 matin.

Au programme :

• Approche historique, philosophique et théologique du cantique des créatures.

• Ecologie intégrale : Cri de la terre et cri des pauvres.

• Actualité du Cantique des créatures.

• L’émerveillement et la louange

• des ateliers : Louer en prenant soin de la création

• des activités pour les enfants et les jeunes.

Programme détaillé, coûts et modalités d’inscription : C’est ici

Retraite à Notre Dame de Reinacker

Du 15 au 21 juin 2025

« Cultiver l’espérance avec l’Evangile et les sources franciscaines »

Avec frère Éric BIDOT, capucin.

Réservez sur ➡️ accueil.reinacker@gmail.com

Tél ➡️ 03.88.03.23.26

Semaine de vie fraternelle au chalet Frère Soleil

du dimanche 6 au dimanche 13 juillet 2025

Semaine franciscaine de vacances des familles à Brive

du dimanche 20/7/25 après-midi au dimanche matin 27/7/25

Cette semaine annuelle s’adresse aux membres des fraternités franciscaines et aux personnes ouvertes à l’esprit de saint François et de sainte Claire : célibataires, parents et leurs enfants, grands-parents et petits enfants.

Lieu : Sanctuaire des grottes de Saint Antoine

Avec la participation des frères mineurs franciscains

Thème de la semaine : « Voilà ce que je veux, vivre l’Évangile »

Programme de la semaine :

• Matinées : enseignements et groupes de partages pour les adultes, garderie et activités spirituelles pour les enfants

• Après-midi libre : loisirs en famille ou à plusieurs

• Tout au long de la semaine : prière, eucharistie, soirée de louange, soirée adoration et sacrement de réconciliation, veillées à thème, participation à des services (repas, entretien, liturgie)

Contact :

vacancesfamillesbrives@orange.fr

06.80.73.60.04

Pour plus de détails, cliquer ici

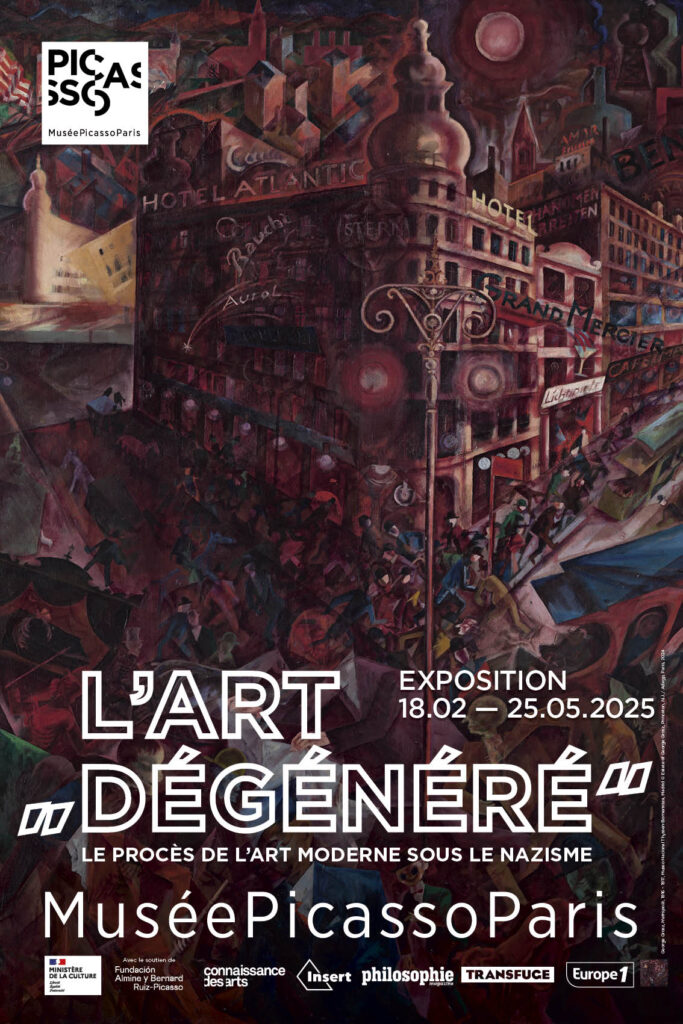

Une expo

Dates : 18 février – 25 mai 2025

Tarif : 16 € (plein tarif) / 12 € (tarif réduit)

Étonnante coïncidence qu’offre l’exposition « L’Art dégénéré » avec la parution de l’ouvrage de Chapoutot, Les Irresponsables[1], qui, curieusement a longtemps figuré sur le podium des ventes d’essais en France. En effet, en d’autres temps, nombre d’Allemands, voire de partis politiques, et le chancelier Von Papen portèrent Hitler au pouvoir avec cet argument stupéfiant, mais fort à la mode en notre temps : « Il faudrait leur laisser leur chance puisqu’on ne les a jamais essayés ». Les coupables de l’assassinat de la République de Weimar furent les conservateurs de centre droit, hypernationalistes, obsédés par le « bolchévisme culturel » qui était censé défendre l’homosexualité, le féminisme, l’ « art moderne » et la vie nocturne berlinoise. Certes, autres temps, autre Histoire, mais on est frappé par un concept, qui, tel le phœnix renaît des cendres de son bûcher. L’offensive contre la « déconstruction », le « wokisme », les études de genre et les études postcoloniales, inspirée par la vague trumpiste a le parfum de ses dérives d’antan.

L’exposition l’art « dégénéré » proposé au musée Picasso-Paris arrive opportunément dans ce lourd climat de croisade contre les ennemis de l’intérieur ; ceux du monde de la culture, des médias et de l’université.

Il s’agit bien ici d’art « dégénéré », et non d’art décadent[2]. La nuance sémantique a son importance. Il y a dans ce qualificatif, attribué par les nazis, une dimension biologique et eugénique qui plonge ses racines dans le darwinisme et conduit à empêcher la prolifération des « dégénérés » afin d’améliorer la qualité de l’espèce humaine.

Jusqu’au 25 mai, les visiteurs pourront découvrir des œuvres mises à l’index par les nazis. Dès le début de l’exposition, de petits films présentent l’art « völkisch [3]» tel que les nazis l’imaginaient comme reflet de la pureté de l’âme allemande. En effet, l’exposition Entartete Kunst se tint du 19 juillet au 30 novembre 1937, sous les arcades de la Hofgarten de Munich présentant des productions d’artistes bolcheviks et juifs. Environ 650 œuvres, gratifiées de commentaires peu amènes et sarcastiques, furent présentées dans un accrochage chaotique, à l’anglaise. Les 3 millions d’Allemands[4] eurent la possibilité de visiter l’exposition de l’art officiel à la Maison de l’Art allemand, dont la muséographie classique montrait des corps athlétiques de guerriers et de blondes vestales inspirés de l’art antique. À l’instar des autres régimes totalitaires, l’ambition était de créer un homme nouveau, né des ruines de la Grande Guerre. À Moscou à Rome et à Berlin, ce sont les mêmes travailleurs, les mêmes soldats, les mêmes athlètes avec les muscles bandés et le regard levé vers un horizon qu’on imagine radieux, ceux que glorifient les films de Leni Riefensthal[5].

Les six thèmes qui rythment le parcours abordent la conception de l’ « Entartete Kunst » de 1937 puis la genèse du concept de dégénérescence, l’exploitation de l’idéologie raciste et antisémite, le pillage et la destruction d’œuvres, pour finir par le commerce de l’art dégénéré qui permit aux nazis de proposer des œuvres sur le marché international.

Outre la présentation de certaines œuvres : Metropolis de Grosz, Nu assis s’essuyant le pied de Picasso, La Prise de Chagall, ou Sumpflegende de Paul Klee, les aventures que vécurent ces tableaux sont racontées. En effet, 20 000 œuvres furent saisies dans les collections publiques et privées : brûlées[6], spoliées, vendues à l’étranger pour financer le régime ou pour enrichir des marchands d’art proches du pouvoir. Cette manifestation de propagande orchestrée par le peintre nazi Adolf Ziegler et Goebbels visait à promouvoir la Volksgemeinschaft[7] aspirant à uniformiser la société en la mettant au pas par la Gleichschaltung concrétisant le mythe de la « communauté du peuple allemand », écrasant l’individu au profit de la collectivité transcendant les différences de classe et de religion.

Certaines des œuvres réapparurent à la faveur de l’action d’une unité militaire forte de 350, inaptes au combat issus de treize nationalités différentes dédiée à la « sauvegarde de l’art, des monuments et des archives[8]» suggérée à Roosevelt par George L. Stout, conservateur et directeur de musée, ou grâce aux listes établies par Rose Vallant[9].

D’autres réapparurent bien longtemps après comme celles retrouvées dans l’appartement de Cornelius Gurlitt[10], héritier d’un marchand d’art nazi.

D’autres enfin jugés « dégénérés », peints par Picasso, Kandinsky, Chagall, Klee, Dix, Beckmann et de nombreux autres atteignent désormais des records en salle des ventes.

Cette exposition parcourt la période sombre et offre au regard des visiteurs des œuvres inestimables, belle revanche ! mais elle soulève une question essentielle et tellement d’actualité celle de la liberté culturelle, de la liberté d’expression. Elle incite aussi à poser le problème de la censure, celui de l’art au service de la propagande, de la manipulation des esprits mais aussi de la résistance.

Érik Lambert.

Lieu : Musée Picasso Paris, 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris

Dates : 18 février – 25 mai 2025

Tarif : 16 € (plein tarif) / 12 € (tarif réduit)

[1] J.Chapoutot, Les Irresponsables, Qui a porté au pouvoir Hitler ? Paris, Gallimard, 2025.

[2] Tout ceci est inspiré de l’ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident paru en 1920.

[3] Le terme renvoie à l’histoire du mouvement nationaliste allemand tel qu’il s’est structuré à la fin du XIXe siècle, autour d’une conception ethnique du peuple, de l’exaltation des racines germaniques et du rejet de l’étranger, le juif au premier chef. Il renvoie surtout au parti nazi, dont le principal organe de presse s’appelait le Völkischer Beobachter (L’Observateur populaire).

[4] En fait, 2 millions à Munich puis l’exposition fut itinérante durant quatre années en Allemagne et en Autriche.

[5] Cinéaste officielle du III°Riech. Ses cinq films – le triptyque de Nuremberg, autour du Triomphe de la volonté, le film du congrès du NSDAP de 1934, et le diptyque Olympia sur les jeux Olympiques de 1936 – furent réalisés avec l’appui de l’administration nazie, qui débloqua des moyens financiers et techniques illimités. Elle fut proche d’Hitler, de Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande (qui aurait tenté d’abuser d’elle) très amie avec Albert Speer, le sinistre architecte et ministre nazi.

[6] Ainsi, des destructions eurent lieu en mai 1936, à la Nationalgalerie berlinoise, quarante-quatre toiles furent réduites en cendres dans la chaudière de l’ancien Kronprinzen-Palais ;.5 000 œuvres furent brûlées dans la cour de la gare centrale de Berlin le 30 mars 1939, « restant non exploitables », selon la terminologie propre au IIIe Reich.

[7] La communauté du peuple.

[8] Monuments men.

[9] Conservatrice du Jeu de paume pendant l’Occupation, membre de la Résistance, qui lista en secret le contenu des caisses contenant les collections privées. Rose Valland fournit ses précieuses listes aux Alliés. Ils les utilisèrent dans les mines de sel d’Altaussee et de Heilbronn où était amassée une partie du butin.

[10] En février 2014, plus de 200 autres tableaux de maître sont découverts dans la petite maison que Gurlitt possède à Salzbourg[

Sainte Élisabeth de Hongrie

Le XIII° siècle est essentiel pour l’ensemble de l’Europe. Si l’époque fut assombrie par les disettes, les maladies et l’insécurité ; elle était éclairée par la foi et la confiance en l’avenir. L’Église, fut très impliquée dans les affaires séculières et constitua un acteur majeur de l’Histoire du Moyen Âge : calendrier scandé par les fêtes religieuses, cloches rythmant la vie de toute la population ou appelant les hommes à se rassembler, elle structurait aussi l’espace, les gens se regroupant autour de l’église, des monastères et du cimetière.

L’Église sanctifiait par ailleurs un ordre social inégalitaire. La société d’alors était en effet hiérarchisée et cloisonnée selon une distinction échafaudée dès avant l’An Mil par les clercs. Au sommet se tenaient ceux qui priaient (qui orant) pour le salut commun ; donc, les clercs eux-mêmes. Ensuite venaient ceux qui combattaient (qui pugnant) et protégeaient chacun à la force de leurs bras, enfin les plus nombreux, les paysans, artisans et marchands qui devaient travailler et assurer la subsistance de la collectivité (qui laborant en latin). Cet ordre social fondé sur les relations d’homme à homme, à la fois hiérarchisé et cloisonné, fut qualifié rétrospectivement par les historiens de féodalité(mot dérivé de fief ou peut-être du latin feudus, qui se rapporte à la confiance).

Or, dans cet ordre, une place restreinte était laissée aux femmes, considérées, à la suite d’Ève, comme des tentatrices qui incitaient au péché. Toutefois, cette configuration les protégeait aussi en imposant l’indissolubilité du mariage et en interdisant la répudiation. En cette période du Moyen Âge (XI°-XIII° siècle), les sociétés se stabilisèrent, reposant sur le droit. L’Église médiévale jouissait d’une influence incontestée. D’un concile à l’autre, elle imposa ses préceptes moraux jusque dans les campagnes les plus reculées. C’est ainsi que le grand concile œcuménique de Latran IV en 1215, jeta les bases du mariage chrétien, qui ne changèrent plus guère jusqu’à la Révolution française. Considéré comme un sacrement, le mariage devint un acte religieux central, symbolisant l’union de l’homme et de la femme sous le regard de Dieu. Cette sacralisation du mariage par l’Église catholique renforça son rôle dans la société médiévale.

Les mariages, en particulier au sein de la noblesse, et, a fortiori, au niveau des pouvoirs monarchiques, étaient des outils stratégiques et diplomatiques. Ils pouvaient être utilisés pour sceller des alliances entre royaumes ou pour apaiser des conflits.

Au cœur de l’Europe médiévale, la Hongrie, jouait le rôle de charnière entre l’empire byzantin et le monde germanique. Le roi Béla III prit modèle sur les monarchies occidentales et jeta les bases de la féodalité. Son fils André II Árpád, surnommé André II le Hiérosolymitain (qui vient de Jérusalem), conduisit la cinquième croisade entre 1217 et 1218, croisade qui se solda piteusement. Malade et découragé, André II rentra en Europe. Ce roi « hongrois » et sa première épouse, Gertrude de Méranie, eurent cinq enfants dont le troisième était une fille prénommée Élisabeth. Pour contribuer à la politique matrimoniale des landgraves, Élisabeth, née à Preßburg[1] en 1207, fut, à l’âge de quatre ans, fiancée au fils du landgrave de Thuringe[2], Louis IV surnommé « Le Saint », qui en avait onze, et fut conduite au château de la Wartburg[3]. Landgrave en 1217, Louis épousa Élisabeth en 1221 ; elle avait alors quatorze ans. Les deux époux eurent trois enfants : en 1222, Hermann, le futur landgrave ; en 1224, Sophie, qui épousa le duc de Brabant ; en 1227, Gertrude, qui devint abbesse d’Altenburg[4].

Élisabeth reçut une éducation due à son rang dans laquelle la religion prenait une place essentielle. Si sa famille n’était guère favorable à ce qu’elle considérait comme un excès de piété, Élisabeth puisait sa force dans sa foi pour affronter les épreuves. Sa grande piété la fit juger indigne de la cour, notamment par sa belle-mère Sophie de Bavière qui la trouvait trop extravagante dans sa foi. Ainsi, en entrant dans une église la jeune reine déposa sa couronne au pied de la croix. Sa belle-mère le lui reprocha, estimant que c’était là un comportement indigne d’une princesse. Élisabeth lui répondit qu’elle ne saurait porter une couronne d’or quand le Seigneur portait une couronne d’épines.

Par bonheur, son mariage avec Louis la conforta dans sa pratique religieuse car son mari partageait sa foi.

Des franciscains venus d’Allemagne initièrent la landgravine à la sensibilité franciscaine ce qui l’incita à se mettre au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. Généreuse, empreinte de charité chrétienne, elle consacrait des heures quotidiennes au travail manuel afin de confectionner des vêtements pour les pauvres. Parmi les malheureux, elle affectionnait surtout les lépreux dont elle lavait les plaies. Un jour, elle soigna et plaça dans son propre lit un enfant souillé de la lèpre.

À la mort brutale de son époux Louis IV à Otrante le 11 septembre 1227, alors qu’il partait rejoindre la croisade de Frédéric II au royaume de Jérusalem[5], Élisabeth dut quitter le château de la Wartburg dans des circonstances fort pénibles. En effet, les membres de la famille héritaient des biens familiaux qui demeuraient indivis, et les revenus étaient donnés à la veuve. Mais le frère de Louis, Henri Raspe IV arriva au pouvoir en tant que régent et tuteur du landgrave Hermann II, le fils de cinq ans de Louis. Veuve à l’âge de vingt ans à peine, Élisabeth, refusa d’être remariée et Henri la bannie et ne lui permit plus de disposer librement de ses revenus. Chassée en plein hiver, elle fut contrainte de mener une vie précaire à Eisenach avec ses suivantes et ses trois enfants en tissant la laine pour subvenir à̀ leurs besoins.

Des membres de la famille comme sa tante maternelle Mechtilde, abbesse du couvent bavarois des bénédictines de Kitzingen, restés fidèles à sa légitimité la défendirent. En 1228, au retour des croisés rapportant les restes de son mari, une réconciliation familiale eut lieu qui lui permit de recouvrer ses droits. Ainsi, reçut-elle son douaire[6], dotation suffisante pour se retirer au château familial de Marburg. Sans ses enfants confiés à la famille, elle vécut avec quelques compagnes et, avec l’accord de son confesseur, son oncle évêque de Bamberg, Ekbert, fit vœu de renoncer au monde, dans la chapelle des franciscains d’Eisenach, le vendredi saint 1228 en prenant, ainsi que ses servantes, l’habit gris des pénitents. Elle ne garda pour elle qu’une modeste demeure, consacra le reste de sa vie à la prière et aux œuvres de charité, mit alors tous ses revenus au service des pauvres contribuant à la construction d’un hôpital au service des malades et des moribonds. À la demande du cardinal Hugolin, futur Grégoire IX, François d’Assise donna son manteau à Elisabeth en gage de leur lien spirituel. Elle le conserva près d’elle ce manteau jusqu’à sa mort : elle le considérait comme son « bijou le plus précieux ».

Élisabeth se dévoua totalement aux pauvres et aux malades et mourut d’épuisement, à l’âge de 24 ans, dans la nuit du 16 au 17 novembre 1231. Elle devint la patronne du tiers ordre régulier de Saint-François et de l’ordre franciscain séculier.

Rapidement vénérée comme une sainte, de nombreux miracles furent attribués à son intercession. Ainsi, se rendant à Eisenach, à pied, par un petit sentier très rude, portant dans son manteau du pain, de la viande, des œufs et autres mets destinés aux malheureux, elle rencontra son mari qui lui demanda ce qu’elle cachait dans son tablier. Elle lui répondit qu’il s’agissait de roses puis finit par lui avouer qu’en réalité c’était des pains et ouvrit son tablier dans lequel apparut un bouquet de roses. Ce « miracle des roses » et les nombreux témoignages attestant de sa sainteté firent que, seulement quatre ans après sa mort, le pape Grégoire IX la proclama sainte.

Humble, charitable, dévouée aux pauvres, elle fut parfois considérée comme la » seconde sainte Claire » ! Sa fête, introduite au calendrier romain en 1670, à la date du 19 novembre, anniversaire de son enterrement, a été ramenée, en 1969, au 17 novembre, anniversaire de sa mort.

Érik Lambert.

[1] La ville porta ce nom sous la domination austro-hongroise. À partir de 1919, elle devint Bratislava, désormais capitale de la Slovaquie.

[2] Les landgraviats étaient des circonscriptions administratives du Saint-Empire romain germanique créées vers la fin du Moyen Age classique (Moyen Âge dit « classique » ou « central », qui s’étend aux XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècles dans la conception des historiens allemands et anglo-saxons) pour servir de cadre à la représentation du pouvoir impérial et au maintien de la paix publique, tout en fonctionnant comme instances judiciaires pour les hommes libres. Tous étaient situés au sud-ouest de l’Empire. Les landgraves de Thuringe comptèrent parmi les princes les plus puissants de l’Empire, ils devaient cependant se défendre contre la concurrence des archevêques de Mayence. Elle est actuellement située dans le centre du pays, au nord de la Bavière. Le terme Thuringe désigne une grande diversité de territoires et d’entités politiques, aux délimitations différentes selon les époques : un royaume aux Ve et VIe siècles, puis des duchés ; sous le Saint Empire, la Thuringe devient une marche, un landgraviat, puis un comté. Celui-ci est éclaté au XIIIe siècle entre le landgraviat de Hesse et le duché de Saxe et, au XVe siècle, en de multiples États.

[3] À proximité de la ville d’Eisenach. Le nom a été utilisé par le pouvoir est-allemand pour une marque de voiture presqu’aussi iconique que la Trabant. Au printemps 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’usine BMW située à Eisenach, en Thuringe, fut confisquée et nationalisée par les autorités d’occupation soviétiques. Rapidement relevée de ses ruines, celle-ci parvint même à reprendre la production des voitures, ainsi que celles des motos, quelques mois seulement après la fin des hostilités. En 1955, l’usine, rebaptisée AWE (pour AutomobilWerk Eisenach), abandonna toutefois la production des anciens modèles BMW au profit d’un nouveau modèle inédit, la Wartburg 311. (Un nom choisit en référence, à la fois, au célèbre château du même nom qui domine la ville d’Eisenach et qui servit de lieu d’asile à Martin Luther, le fondateur du protestantisme, ainsi qu’au nom que porta également la première voiture construite à Eisenach, en 1898).

[4] L’abbaye d’Altenburg est une abbaye bénédictine fondée en 1144 à Altenburg, en Basse-Autriche proche de la frontière Tchèque. Suite à la guerre de Trente Ans, elle fut reconstruite en style baroque au XVIIIème siècle. Elle dispose d’une bibliothèque impressionnante forte de 25 500 ouvrages dont 150 incunables, 358 imprimés antérieurs à 1540 et 950 pour le reste du XVIème siècle.

[5] Pèlerinage armé, la « croisade » fait la synthèse entre le « pèlerinage à Jérusalem » – lequel vaut rémission des péchés – et la « guerre juste » contre les ennemis de l’Église. Pour le pape, c’est aussi le moyen de rassembler sous la bannière de l’Église la chevalerie d’Occident et d’imposer sa prééminence sur toute la chrétienté. Huit croisades se sont succédé entre 1095 et 1270, engageant plusieurs centaines de milliers de chrétiens. Il s’agit ici de la VI°croisade (1228-1229) durant laquelle Frédéric II reprit Jérusalem qui n’était plus aux mains des chrétiens depuis 1187, grâce à ses talents de diplomate plutôt qu’aux combats. En février 1229, un traité fut conclu avec le sultan d’Égypte et de Syrie, al-Kâmil, qui remit la Ville sainte aux chrétiens. Ainsi, la sixième croisade réussit à obtenir par des moyens pacifiques ce que les quatre croisades sanglantes précédentes n’avaient pas réussi à faire.

[6] Biens qu’un mari assignait à sa femme lors du mariage et dont elle jouissait en propre si elle lui survivait.

« Ressusciter au quotidien…»

Croire que le Christ est ressuscité, c’est croire également que nous sommes appelés à ressusciter avec lui, à renaître à une vie nouvelle, dès aujourd’hui, dès ici-bas.

Aux Israélites exilés qui ont perdu toute espérance et qui sont comme « des ossements desséchés », le Seigneur déclare : « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux […] Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez » (Ez 37,12-14). Renaître à une vie nouvelle, c’est laisser loin derrière nous ce qui nous retient à la tombe : nos peurs, nos doutes et tous nos enfermements, pour marcher à la suite de celui qui a triomphé de la mort et nous en a libérés.

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28,20) Cette renaissance ne peut se vivre que dans la confiance et l’espérance. Elle ne nous confère aucun pouvoir magique sur les difficultés ou les épreuves de cette existence terrestre, car elle ne les efface pas, mais elle nous permet de les traverser autrement, fortifiés par la présence de Celui qui se tient chaque jour à nos côtés, qui nous soutient et nous relève.

Ressusciter au quotidien c’est vivre en essayant de se conformer au Christ, de s’accorder à lui. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » (Ez 36, 26) Ce cœur nouveau, à l’exemple de Jésus « doux et humble de cœur », c’est une autre façon d’être présent au monde et d’aimer nos frères et sœurs. Conversion qu’il nous faut reprendre constamment et instamment…

Ainsi, chaque jour, il nous faut tordre le cou à ce désir de possession qui nous guette tous. Plus que de n’avoir rien en propre, il s’agit plutôt de porter un regard lucide sur nos biens et sur l’usage que nous en faisons. Les richesses de ce monde ne combleront jamais cette soif insatiable du toujours plus, aiguisée par une société habile à nous créer de nouveaux besoins. Vouloir lier notre bonheur à notre avoir ne peut que nous laisser insatisfaits et déçus. François d’Assise nous invite non seulement à reconsidérer nos biens mais, bien plus, à nous en détacher pour ne pas en être esclaves. Reconnaitre en eux la beauté et la bonté du Créateur, les accueillir comme des dons du Père, des signes de son amour, des promesses des richesses qu’il nous prépare en son Royaume. « Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain ; reconnaissons que tous biens lui appartiennent ; rendons-lui grâces pour tout, puisque c’est de lui que procèdent tous les biens. » (1 Reg 17, 17)

Renoncer à tout esprit de convoitise et d’appropriation et redécouvrir, comme une évidence, la joie et la gratuité du partage…Pour le passionné d’ordinateur et d’écrans en tous genres, c’est, par exemple, ne pas acheter le modèle dernier cri, mais un modèle plus simple et faire profiter sa famille ou une association de la différence de prix. Pour celui qui apprécie de se rendre seul en voiture à son travail, c’est peut-être sacrifier sa tranquillité et opter pour le covoiturage…

Mais notre désir de possession va bien au-delà du matériel. Que de fois ne sommes-nous pas tentés de nous accaparer l’autre, de le réduire à notre bon vouloir ? Alors, à nous, chaque jour, de nous mettre à l’école du Christ pour aimer plus, pour aimer mieux…En famille, au travail, dans chacune de nos rencontres, c’est apprendre à s’effacer, à écouter, à susciter la parole, à donner des responsabilités, à ne pas imposer, à ne pas s’imposer…C’est, par exemple, choisir un lieu de vacances ou des activités, qui ne sont pas habituellement « ma tasse de thé », simplement pour faire plaisir à mes enfants. Ou encore renoncer à ce poste à l’étranger et à tout ce qu’il représentait pour moi , après avoir réalisé que c’était mon projet, et non celui de mon conjoint, et qu’il obligeait ce dernier à trop de sacrifices … Passer par de petites morts pour faire naître des gestes d’amour et tisser des liens de fraternité qui enchantent notre univers et le font ressusciter. « Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes : en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, en partageant leur bonheur comme s’il était le nôtre, en les aidant à supporter leurs malheurs, en ne leur faisant nulle offense […] Et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement : que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi, que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux ; qu’à personne nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous tâchions de faire du bien à tous, en toi ! » (Pat 5,8)

Renaître au quotidien, c’est aussi repenser notre chère liberté, si souvent mise à mal ! Ne nous arrive-t-il pas de joindre notre voix à ceux qui s’époumonent à force de s’écrier : « Je suis libre ! J’ai le droit à, j’ai le droit de…» ? François, lui, a choisi la voie de l’obéissance, une obéissance qui peut nous sembler parfois excessive : « Le Seigneur dit dans l’Évangile : » Celui qui n’abandonne pas tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple ; et encore : Qui veut sauver son âme doit la perdre. » Comment faire pour abandonner tout ce que l’on possède ? Comment perdre son corps et son âme ? En se livrant tout entier à l’obéissance entre les mains de son supérieur. » (Adm 3,1-3), mais qui est toujours éclairée : « si le supérieur donnait un ordre contraire au salut de notre âme, il faudrait refuser de lui obéir, sans pour autant rompre avec lui ou le quitter. » (Adm 3,7). Le mot « obéir » est issu du latin « ob-audire » qui signifie « prêter l’oreille », « être soumis ». Obéir, ce n’est donc pas agir aveuglément, mais c’est d’abord se mettre à l’écoute. Se mettre à l’écoute et s’abandonner à une volonté plus grande que la sienne, celle du Père qui ne nous veut que du bien.

Pour François, renoncer à sa volonté propre, c’est expérimenter la vraie liberté des fils de Dieu, et c’est toujours un acte d’amour : « La volonté du Père, c’est la liberté du fils. L’obéissance vécue par François me balise la route de la Vie : devenir par libre choix d’amour ce que je suis par nécessité. » (Fr. Ignace-Etienne Motte, Les chemins de la Pâque avec saint François)

Voilà qui peut nous aider à vivre autrement les contraintes et les obligations qui pèsent sur notre quotidien. Non pas s’y résigner, mais les accepter pour ce qu’elles sont et les vivre dans la confiance, même si cela doit passer par une mort, dans l’amour et par amour de Celui dont nous voulons suivre les traces. C’est, par exemple, se résoudre à accepter que cette promotion qui m’était promise revienne à un collègue, et n’en garder aucune amertume, mais faire en sorte de pouvoir travailler avec lui…

Nous libérant chaque jour un peu plus de tout ce qui nous accable, la lumière du Ressuscité vient nous rejoindre dans nos ténèbres et les transfigurer pour y faire naître la joie pascale. Non pas un sentiment d’exaltation, mais une joie profonde et sereine que rien ne peut altérer, pas même les souffrances de ce monde…Une joie qui nous permet d’accueillir toutes ces petites morts, tous ces renoncements auxquels nous devons faire face, jour après jour… Parmi eux, il y a ceux que nous imposent l’âge et la fatigue, et qui sont parfois si cruels à vivre…J’étais un montagnard confirmé, mais je n’ai plus le souffle et les jambes pour gravir les sommets…J’étais musicienne, mais mes doigts ont perdu leur délié, je n’entends plus certaines notes ou la sonorité de tel ou tel accord…J’aimais conduire et j’aimais le sentiment de liberté que cela me procurait, me voilà devenu incapable de prendre le volant et totalement dépendant d’autrui…

S’efforcer de conserver cette joie pascale et la refléter autour de nous…Notre Projet de Vie nous invite à être les messagers de joie et d’espérance dont le monde a besoin : « Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s’emploieront activement à porter aux autres la joie et l’espérance. » (Projet de Vie 19)

En ces temps où nous aimons rappeler et souligner tout ce que le pape François nous a apporté, voici une parole, riche d’espérance pour nos morts et nos résurrections au quotidien : « Sœur, frère, si en cette nuit tu portes dans le cœur une heure sombre, un jour qui n’a pas encore surgi, une lumière ensevelie, un rêve brisé, va, ouvre ton cœur avec étonnement à l’annonce de la Pâque : “ N’aie pas peur, il est ressuscité ! Il t’attend en Galilée”. Tes attentes ne resteront pas déçues, tes larmes seront séchées, tes peurs seront vaincues par l’espérance. Parce que le Seigneur te précède toujours, il marche toujours devant toi. Et, avec lui, toujours la vie recommence. » (Homélie du Samedi saint, 3 avril 2021)

P. Clamens-Zalay

L’HEURE SOLENNELLE du JUGEMENT

Chapitres 14-16 suite

1. TROIS ANGES proclament le JUGEMENT QUI VIENT (14, 6-13)

Un 1er Ange vole au zénith et y proclame un « évangile éternel » (v. 6-7)

– au zénith, parce que son message doit être entendu de toute la terre.

– un évangile : pas exactement dans le sens qui nous est familier, mais dans le sens originel qu’il avait dans la bouche de Jésus : « Le Règne de Dieu est arrivé ; convertissez-vous ! » C’est l’invitation à changer de vie.

– éternel, parce qu’il ne changera pas, par opposition à la Loi de Moïse (« On vous a dit, mais moi je vous dis » Mt.5, 21…), et parce qu’il n’y en aura pas d’autre plus parfait (contrairement à ce qu’a cru au XII s. Joachim de Flore, qui prophétisait la venue d’un « âge de l’Esprit », après « l’âge du Fils »). Cet « évangile » est » définitif ». L’Ange proclame ici : Dieu va régner sans partage. Alors, finie l’idolâtrie ! Et n’adorez plus que Dieu !

Un 2ème Ange annonce par avance la chute de Rome-Babylone (v.8)

– Babylone, parce que dans l’A.T. Babylone était l’empire le plus représentatif des ennemis de Dieu.

– Le vin de sa fureur de prostitution = Rome a multiplié les cultes idolâtriques (souvent accompagnés d’orgies).

Un 3ème Ange menace de châtiments les « tatoués de la Bête » (v. 9-12), les fidèles du culte de l’empereur.

– ce sera vin pour vin : cette fois ils boiront le vin de la colère de Dieu.

– leur tourment, c’est la privation de tout repos.

Alors que les élus, eux, vont être invités à « se reposer » (v.13).

Une béatitude en conclusion : La fidélité jusqu’à la mort garantit la gloire auprès du Seigneur (v.13).

– dès à présent : les martyrs sont heureux dès maintenant, sans attendre le Jugement et la Résurrection ; leur mort n’est ni le sommeil du schéol juif, ni l’attente du purgatoire (mot qui n’existe pas dans la Bible même si la notion y est présente indirectement), elle est déjà un repos de béatitude.

Fr Joseph

Edito mai

Des dialogues impossibles ?

Parmi les innombrables messages de notre regretté pape François figure une vigoureuse invitation à ne pas céder à la tentation de la polarisation. La polarisation, c’est l’opposition artificielle entre personnes et entre fractions de la société. Et le pape nous exhorte à ne jamais renoncer au dialogue. Cette invitation[1] n’est-elle pas d’une brûlante actualité, tant outre-Atlantique que dans nos propres sociétés, dans nos villes, dans nos fraternités, dans nos familles ?

Se pose à nous en effet, presque en permanence, la question de savoir comment nous pouvons dialoguer, sans monter au créneau, avec des personnes dont les opinions et les manières de vivre (politiques, religieuses, etc.) sont à l’opposé des nôtres.

Nous ne sommes peut-être pas capables de partir d’un présupposé totalement favorable à l’égard de nos contradicteurs. Mais comment adopter tout de même un a priori de bienveillance quand tout nous hérisse dans leur discours et dans leurs comportements ? Comment faire l’effort de revenir non à ce qui nous divise, mais à cette humanité que nous avons en commun ? Comment « compter au-delà de deux[2] », sortir de cette pensée binaire si dangereuse « qui tend à réduire la réalité en catégories antagonistes : pour-contre, blanc-noir, bien-mal, d’accord-pas d’accord, droite-gauche (et sa déclinaison ecclésiale progressiste-conservateur » ? Comment refuser les exagérations, les généralisations si faciles, les étiquettes, les stigmatisations ? Comment avoir le courage et l’art de la nuance ? Le philosophe Gustave Thibon n’estimait-il pas que « l’un des signes fondamentaux de la médiocrité d’esprit est de voir des contradictions là où il n’y a que des contrastes » ?

Moins enclin à la théorisation qu’à l’agir sous l’impulsion de l’Esprit, François d’Assise ne s’est peut-être pas posé toutes ces questions. Mais il nous laisse un témoignage précieux dans ce domaine : il refuse, à Gubbio, de considérer le loup comme un ennemi irréductible, le traite en frère, dialogue, identifie les raisons de sa cruauté, et conclut un pacte de paix ; il refuse de considérer les brigands dénoncés par ses frères comme des barbares qu’il faut fuir, et demande d’adopter cet a priori de bienveillance évoqué plus haut, et de croire en leur potentialité de changement. À contre-courant radical de l’esprit de son époque, il ne colle pas au sultan de Damiette l’étiquette d’un ennemi et d’un vil suppôt du diable, mais engage avec lui un dialogue chaleureux et respectueux. Dans la cité d’Assise, il ne croit pas à l’opposition irréductible des oppositions entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel et trouve subtilement le moyen de réconcilier un évêque et un podestat qui ne cherchaient en fait qu’un moyen de sortir d’un conflit intenable sans trop perdre la face.

Pour autant, François n’est jamais dans le déni des difficultés, et ne fuit pas les oppositions (Pierre Bernardone son père en sait quelque chose !) mais, à la notable exception de ce dernier cas, il les traite avec doigté et avec un souci constant : le dialogue « quoiqu’il en coûte », à l’opposé des attitudes qui attisent les conflits.

Dans un livre d’entretiens paru il y a cinq ans, Un temps pour changer, le pape François pointait deux des tentations que nous avons en cas de conflit : « d’une part, nous draper dans les couleurs d’un camp ou de l’autre, ce qui exacerbe le conflit ; d’autre part, éviter d’engager le conflit tout court, en niant la tension qu’il implique et en s’en lavant les mains. La tâche du réconciliateur est plutôt d’“endurer” le conflit, en l’affrontant de face et, par le discernement, de voir au-delà des apparences les raisons du désaccord, en ouvrant aux intéressés la possibilité d’une nouvelle synthèse, qui ne détruise aucun des pôles, mais préserve ce qui est bon et valable dans les deux dans une nouvelle perspective[3]. » Ne pourrait-on lire ici un magnifique commentaire des épisodes du loup, des brigands, du lépreux à l’odeur insoutenable ou de l’évêque et du podestat ?

Le pape François célébrait ainsi « un don dans le dialogue, quand les gens se font confiance et cherchent humblement le bien ensemble, et qu’ils sont prêts à apprendre les uns des autres […]. Dans ces moments-là, la solution à un problème insoluble se présente de façon inattendue, imprévue, résultat d’une créativité nouvelle et plus grande, libérée, pour ainsi dire, de l’extérieur. […] Un tel “débordement” brise les berges qui autrefois confinaient notre pensée, et fait jaillir, comme d’une fontaine débordante, les réponses que la [contradiction[4]] ne nous laissait pas voir. »

Six décennies auparavant, le pape Paul VI insistait déjà, dans son encyclique Ecclesiam suam, sur le fait que le dialogue est un « art de communication spirituelle ». Selon lui, le dialogue est un art de clarté — d’abord essayer de se parler, et si possible de se comprendre — mais aussi un art de douceur. Celle, nous dit-il, « que le Christ nous propose d’apprendre de lui-même : “Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur” ». Le dialogue, ajoutait Paul VI, « n’est pas orgueilleux ; il n’est pas piquant ; il n’est pas offensant. Son autorité lui vient de l’intérieur, de la vérité qu’il expose, de la charité qu’il répand, de l’exemple qu’il propose ; il n’est pas commandement et ne procède pas de façon impérieuse. Il est pacifique ; il évite les manières violentes ; il est patient, il est généreux. » Le pape Paul VI évoquait également — et ceci nous renvoie à celle qu’eut François d’Assise pour réconcilier l’évêque et le podestat — « la prudence pédagogique », qui tient « grand compte des conditions psychologiques et morales de l’auditeur », et qui cherche « à connaître la sensibilité de l’autre, à se modifier, raisonnablement, soi-même, et à changer sa présentation pour ne pas lui être déplaisant et incompréhensible[5]. »

Belle feuille de route pour nous tous que ces exhortations papales et franciscaines ! Beau rappel à l’ordre pour nos tempéraments si souvent impulsifs et intolérants ! Mais sérieux défi aussi. Car fréquemment, ce dialogue, nous ne le pratiquons pas parce que nous n’y croyons pas. En famille, en fraternité, il y a des sujets qui fâchent et que l’on évite d’aborder parce qu’on sait qu’ils vont déclencher des échanges désagréables, qui ne seront même pas des échanges, sinon de boules puantes : on s’invective, on ne s’écoute pas, on ne cherche qu’à convaincre.

Or le dialogue ne peut pas être obsessionnellement orienté sur le changement de l’autre. Il suppose de rester ouvert à l’inattendu, comme le furent chacun François et le sultan dans la découverte surprenante de la religion de l’autre. Qui d’entre nous n’a pas fait dans sa vie l’expérience d’un changement imprévu de regard sur une personne qu’il avait depuis longtemps cataloguée comme infréquentable, dont les opinions politiques ou les pratiques religieuses lui paraissaient irrecevables, et qui s’était soudain révélée charmante au quotidien, beaucoup plus ouverte qu’on pouvait l’imaginer ?

Osons dès lors le dialogue quoiqu’il en coûte, car il coûte souvent bien moins que nous ne le craignons. Osons la nuance et la modération, calmons les impulsions de notre ego, et demandons à l’Esprit de changer ce qui nous semble a priori si amer en « douceur pour l’esprit et pour le corps[6] ».

Comité de rédaction

[1] Invitation faite en octobre 2022 au cours de son homélie célébrant le 60ème anniversaire du Concile Vatican II

[2] Nous reprenons ici les termes du journaliste de La Croix Gonzague de Pontac dans son article « Dix armes pour lutter contre la polarisation » dans le quotidien La Croix du 21 févier 2025 (https://www.la-croix.com/religion/dix-armes-spirituelles-pour-lutter-contre-la-polarisation-20250220).

[3] Pape François, Un temps pour changer, Flammarion. Décembre 2020, p.119-122.

[4] Le mot exact employé par François est « contraposition »

[5] Ecclesiam suam, 1964, 80 et ss.

[6] Premières lignes du Testament de saint François, évoquant sa rencontre avec les lépreux.

François Leclerc du Tremblay

3, … Et un diplomate qui rendit son prestige au Royaume de France.

Le père Joseph demeure dans l’Histoire comme le diplomate du règne de Louis XIII et de ce fait le collaborateur privilégié du cardinal de Richelieu pour ce qui concerna la diplomatie cardinalise. Il joua un rôle essentiel dans les rapports établis avec la Sublime Porte[1]. Sous son impulsion, le Royaume de France infléchit sa politique méditerranéenne. Participant à la croisade contre les Ottomans au début du Siècle des Saints[2], il défendit une politique d’évangélisation afin d’assurer la présence de la France sur le pourtour méditerranéen. Quelles furent les circonstances, la nature et la portée d’un tel changement que bien d’autres dévots ralliés à la cause royale adoptèrent dans les années 1620, et encore plus après la Journée des Dupes[3] ?

À partir de 1625 l’action pacifique en Méditerranée prit le relais de la violence armée. Le Père Joseph encouragea les missions capucines dans l’Empire ottoman. En 1626, quatre frères capucins rejoignirent Constantinople avec les lettres du Père Joseph en poche, avec celles du roi et du cardinal de Richelieu. Les clercs franciscains avaient reçu l’autorisation d’y fonder un monastère. À Istanbul, l’ambassadeur les installa dans la chapelle Saint-Georges du faubourg de Péra, à laquelle on ajouta bientôt une école qui devint ensuite le séminaire Saint-Louis. La mission se développa rapidement et conduisit à la fondation de plusieurs maisons en Méditerranée : en 1627 dans l’île de Chios en Grèce actuelle puis l’année suivante à Naxos et Smyrne. La custodie[4] de Grèce prenait forme.

Les Capucins s’installèrent par ailleurs en Syrie et au Liban, puis à Bagdad en 1628, à Ispahan en 1629. L’Afrique du Nord ne fut pas négligée : le Maroc au début des années 1620 puis l’Égypte et la Tunisie. Après 1630, ce furent Tripoli de Syrie, Syros, Andros avec également des projets à Chypre, Adalia et Damas. Les missions devaient apporter l’encadrement et le soutien spirituels nécessaires aux chrétiens d’Orient. Elles étaient chargées par ailleurs d’une action apostolique tournée aussi bien vers les musulmans que les orthodoxes de ces régions. Pour le Père Joseph, le bon missionnaire était celui qui savait confesser et prêcher dans la langue du pays. Les clercs prenaient en charge les tâches traditionnelles des prêtres envoyés à l’étranger : services religieux, prédications, confessions auxquels ils tentaient d’ajouter, lorsque les moyens ou les occasions se présentaient, le service éducatif, la création d’un Tiers Ordre ou encore, mais plus occasionnellement, le rachat des Captifs. À travers cette œuvre religieuse et apostolique de la France, il s’agissait également, pour le père Joseph, de promouvoir l’autorité de l’État en Méditerranée. Le royaume de France se considérait comme le protecteur naturel et universel des chrétiens d’Orient. Sur les recommandations du père Joseph, Louis XIII se fit le protecteur et le fondateur des missions capucines en Méditerranée. Il s’agissait aussi de cultiver la gloire et l’autorité du Roi de France en élargissant l’influence du catholicisme en Méditerranée et à travers lui de renforcer l’autorité du roi au-delà des frontières. Les religieux servaient la politique internationale de la France, en renforçant son système d’alliances.

D’un catholicisme dévot et universaliste animé par l’idée d’une réunification de la Chrétienté, le Père Joseph passa à un catholicisme d’État replié sur le royaume, défenseur de son prince et partisan des missions pacifiques dans l’Empire ottoman et sur le pourtour méditerranéen. Au temps de la guerre de Trente Ans, c’était finalement la seule politique conciliable avec le rayonnement de la France en Europe. Mais ce qui rendait possible ce passage, c’était la place que le religieux attribuait au Très-Chrétien[5]. Dans un cas comme dans l’autre, le roi était au centre de sa pensée et de l’ordre du monde : au début du XVIIe siècle, il revenait au roi de défendre la Chrétienté non seulement en menant à bien son projet de croisade, mais aussi en se faisant le pacificateur de l’Europe.

Toutefois, sa politique, favorable à un rapprochement avec la Sublime Porte, s’opposait aux ambitions habsbourgeoises. Le Royaume de France était alors menacé par l’Espagne de Philippe IV qui nourrissait des velléités universalistes devenant dangereuses pour une France encerclée par les possessions des Habsbourg.

Soucieux d’unité chrétienne propice à sa conception d’un ordre international stable et équilibré sous l’égide de la France, il n’hésita pas à négocier un accord avec les Ottomans consécutivement à la victoire allemande de Nördlingen le 6 septembre 1634. Sa plus belle réussite diplomatique fut de contribuer à la coalition des princes allemands contre l’empereur à la Diète de Ratisbonne[6]. Il fut par ailleurs pour beaucoup, avec l’ambassadeur Hercule de Charnacé[7], dans l’entrée de la Suède dans la guerre de Trente Ans. En 1635, la paix était sur le point de revenir grâce à la victoire des Habsbourg catholiques d’Autriche et d’Espagne sur la coalition protestante. Mais la France, qui s’était jusque-là tenue à l’écart, craignit que se reconstituât l’empire de Charles Quint et Richelieu, conseillé par le Père Joseph, s’allia aux puissances protestantes du Nord et relança le conflit. Le 19 mai 1635, le roi Louis XIII déclara la guerre à l’Espagne. La France entra ainsi dans la guerre de Trente Ans. Après une lutte incertaine, l’armée française commandée par le jeune duc d’Enghien[8], vainquit les Tercios espagnols à Rocroi le 19 Mai 1643. Cette victoire mit fin à la suprématie espagnole et à l’invincibilité des Tercios, ces redoutables soldats d’infanterie lourde, armés d’une longue pique. Dans l’ombre, le Père Joseph fut l’un des principaux artisans des traités de Westphalie[9] qui marquèrent l’émergence du principe de la souveraineté des États comme fondement du droit international et furent la base du nouvel équilibre européen dans lequel le royaume de France redevint une grande puissance européenne jusqu’à la Révolution française.

Le règne de Louis XIII fut celui du développement de la puissance royale, qui fit de de ce roi le nouveau Saint Louis, capable de restaurer l’harmonie de la chrétienté, face aux prétentions hégémoniques des Habsbourg.

Le Père Joseph fut donc l’éminence grise du cardinal, « il n’avait rien d’un personnage occulte agissant à l’ombre des pouvoirs » et fut un agent actif de ce « grand siècle des âmes »[10].

En fait, toute l’action du Père Joseph n’avait qu’un objectif : la conversion généralisée de tous les peuples de la Terre pour restaurer l’unité de la Chrétienté.

Au printemps 1638, il fut victime d’une première attaque cérébrale puis mourut en quelques jours d’une seconde attaque le 18 décembre 1638. Le cardinal de Richelieu écrivit : « Je perds ma consolation et mon unique secours, mon confident et mon appui. ». Une légende noire : c’est le sort que l’histoire a légué au père Joseph du Tremblay, moine austère et « éminence grise » de Richelieu. A la fois Talleyrand et Machiavel, perçu par ses contemporains comme une « âme méchante », une « araignée » et un « bourreau », le père Joseph fut décrié pendant des siècles. Archétype des « éminences grises », conseillers de l’ombre, discrets et mystérieux, entourés d’une réputation sulfureuse qui rend leur influence difficile à mesurer[11].

Érik Lambert.

[1] L’expression « Sublime-Porte » désigne la maison et la résidence officielle du grand vizir, où sont regroupés les services de l’administration centrale. Le mot turc kapi désignait une porte, mais aussi le palais du sultan (d’où parfois l’expression « porte ottomane »), puis le palais du grand vizir et enfin le siège du gouvernement. Les troupes du sultan étaient désignées par l’expression kapi kullari, c’est-à-dire « les esclaves de la Porte ». À partir de 1654, le grand vizir fut doté d’un palais particulier où se tinrent les séances du divan ou Conseil du gouvernement ; ce palais fut d’abord appelé Pasa kapisi (palais du Pacha), puis Bab-i Âli, la « Sublime Porte », nom sous lequel les Occidentaux ont englobé à la fois le palais du sultan, la cour ottomane, le gouvernement et finalement l’État ottoman lui-même. Devenu Turquie après la défaite subie lors de la Grande Guerre. Vaincue à l’issue de la Guerre de 1914-1918, la Turquie ottomane suscita la convoitise de ses voisins, notamment la Grèce. Elle fut sauvée du démembrement par un général de 38 ans, Moustafa Kemal qui entra en rébellion contre le sultan et réunit dès 1919 un Congrès national. Deux pouvoirs s’affrontèrent désormais, le sultan à Istamboul, les nationalistes, regroupés autour de Moustafa Kemal, à Ankara (ou Angora), au cœur de l’Anatolie. Le traité de paix signé à Sèvres en 1920, proposa de dépecer ce qui restait de l’empire ottoman. Pour Moustafa Kemal et l’ensemble des Turcs, il apparaissait insupportable. Dans un sursaut d’énergie, les Turcs chassèrent les armées étrangères, notamment grecques. Surnommé « Ghazi » (le Victorieux), Moustafa Kemal contraignit les Alliés à signer un nouveau traité à Lausanne en 1923, qui jeta les bases de la Turquie moderne. Le sultan discrédité par l’acceptation du traité de Sèvres quitta son palais sans attendre et Moustafa Kemal put dès lors en finir avec le multiculturalisme ottoman. Le nouvel homme fort du pays déplaça la capitale d’Istamboul à Ankara et remplace enfin le sultanat par une République dont il devint le premier président (avec un pouvoir absolu).

[2] La France, au XVIIe siècle, baignait dans un climat de grande dévotion influencé par l’action de St François de Sales, St Vincent de Paul, de Port Royal, des récollets, des capucins et de bien d’autres, ce qui valut à ce siècle d’être qualifié « Siècle des Saints ». La conversion d’Henri IV en 1593, la fin des guerres de religion que conclut l’Édit de Nantes en 1598, la mise en application des décrets du Concile de Trente conduisirent à une « renaissance catholique » en France, et dans une partie de l’Europe. De là découla un enthousiasme pour les missions de la part du clergé séculier français, celles-ci étant jusque-là réservées aux congrégations religieuses. Ainsi, au début des années 1620, le projet d’envoyer des missionnaires capucins à l’étranger prit forme. En janvier 1622, un religieux du même ordre, le père Pacifique de Provins s’embarqua pour les Échelles du Levant à la demande de Joseph Le Clerc du Tremblay.

[3] Membre du Conseil du Roi à partir de 1624, le Cardinal de Richelieu était l’artisan d’un rapprochement entre la reine mère Marie de Médicis et Louis XIII. Il gagna la confiance du roi, mais lors de la « Journée des dupes » du 9 novembre 1630, la reine mère, devenue son adversaire le plus déterminé, pressa Louis XIII de le renvoyer. Après avoir mis à la raison, les protestants, la noblesse adepte des duels et des révoltes, Richelieu voulait désormais garantir la tranquillité de la France sur ses frontières. Il aspirait à combattre la maison catholique des Habsbourg qui gouvernait l’Espagne et les États autrichiens. Louis XIII était partagé entre le respect pour sa mère et la tentation de se défaire d’elle en politique, pour s’affranchir de ce personnage encombrant, tyrannique et versatile à la fois. Mais ne serait-il pas tenté aussi de se libérer de l’emprise du cardinal, qu’il redoutait autant qu’il l’admirait ? Catholique fervent, le roi de France était rongé par le doute, face à la politique résolue, mais peut-être dangereuse du cardinal en Europe ? Finalement lors de cette « Journée des dupes » Louis XIII renouvela sa confiance et son soutien sans réserve à son ministre.

[4] Du latin custodia: «garde». Subdivision d’une province dans certains ordres religieux, notamment chez les Ordres mendiants (Capucins, Franciscains). La custodie de la Terre Sainte est la plus importante d’un point de vue historique et symbolique, les Franciscains assurant la garde des lieux Saints où Jésus a vécu.

[5] Le terme de très-chrétien est une locution, un paraxalème, issue du latin christianissimus. Ce sont les papes qui ont créé et utilisé cette expression qui désignait jusqu’au XIVème siècle tous les souverains d’Europe auxquels le successeur de Pierre s’adressait. Il s’agissait d’une marque d’amitié et de confiance, et restait donc assez rare. C’est sous le règne de Charles V (1364-1380) que le terme ne désigna plus que le roi de France, et seulement celui-ci. Le roi de France était déjà nommé « nostre bien-aimé et aîné fils » par les papes, il allait être aussi nommé roi très-chrétien.

[6] Le Diète de Ratisbonne fut un rassemblement d’États impériaux du Saint-Empire romain germanique, convoqué en 1623 par l’empereur Ferdinand II. La force des princes face à l’empereur, quelle que soit leur couleur religieuse, devint évidente lors du Colloque de Ratisbonne de 1630

[7] Auprès du roi Gustave-Adolphe de Suède et négocia l’alliance entre celui-ci et Louis XIII en 1631.

[8] Connu plus tard sous le nom de grand Condé.

[9] Traités de Westphalie

Le 24 octobre 1648 furent publiés les traités négociés dans les semaines précédentes en Westphalie (province occidentale de l’Allemagne). Ils mirent fin à la guerre de Trente Ans qui saigna l’Allemagne. Ils se soldèrent par l’émiettement politique de celle-ci. Les deux grands vainqueurs du conflit furent la Suède, devenue la principale puissance de la mer Baltique, et la France, son alliée, désormais sans rivale en Europe occidentale. Les traités consacrèrent la division religieuse de l’Allemagne. Les princes purent imposer leur confession à leurs sujets : catholique, luthérienne ou calviniste, selon le principe : « cujus regio, ejus religio » (tel souverain, telle religion). La France fut confirmée dans la possession des Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, ainsi que de la plus grande partie de l’Alsace, à l’exception notable de Strasbourg que Louis XIV annexa quelques années plus tard. Dix ans plus tard, en 1659, la paix des Pyrénées et la paix du Nord confirmèrent la prépondérance française en Europe.

[10] R.Sauzet, Au Grand Siècle des âmes – Guerre sainte et paix chrétienne en France au XVIIe siècle, Paris, Perrin, 2007, 300 pages. Un chapitre est intitulé : « Un homme d’exception : le père Joseph (1577-1638) »

[11] Souvenir encore vivace si l’on en croit une belle chambre d’hôtes en marais poitevin, hommage au Père Joseph, https://www.portail-marais-poitevin.com/chambre-avec-jacuzzi/nuit-romantique-avec-jacuzzi-pere-joseph/

Retraite régionale du 16/03/2025 –animée par le frère François Comparat, sur le thème de la Miséricorde

La retraite régionale de la Fraternité franciscaine séculière de l’Est francilien s’est déroulée le 16 mars 2025, au couvent des frères capucins, rue Boissonade à Paris.

Le frère François nous a éclairés sur le fait qu’aujourd’hui, nous n’utilisons plus guère le terme de « miséricorde ». Pourtant, il évoque cette idée concrète d’un amour qui écoute nos souffrances : c’est le cœur de Dieu qui bat à l’unisson de nos cœurs pleins de misères (« miseri » et « cordia »). L’amour passionné de Dieu pour nous trouve une expression particulière dans l’écoute de nos peines.

Le Pape François a mis d’ailleurs tout son pontificat sous le signe de la miséricorde. La bulle d’indiction du jubilé extraordinaire pour la miséricorde de 2025 Misericordiae Vultus avance que

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. »

Dans l’hébreu de l’ancienne alliance, le mot est synonyme d’ « amour » dans ce qu’il a de plus maternel, de plus corporel : c’est l’amour d’une mère qui souffre jusque dans ses entrailles pour son enfant. En nous aimant, Dieu frémit devant nos malheurs. C’est un amour viscéral d’infinie compassion.

A ce titre, dans la nouvelle alliance, Jésus va au-delà de la Loi juive qu’il respecte en montrant son fondement : l’amour profond du Père. Jésus a été condamné parce qu’il pratiquait une grande miséricorde : il a montré le visage d’un Père créateur dont l’obsession est le salut et la souffrance de ses enfants. La parabole du Fils prodigue montre ainsi que nous ne perdons jamais notre condition de fils, quelles que soient nos mauvaises actions. Dieu souffre de nos souffrances.

Comme disciples, nous sommes alors invités à imiter la tendresse de Jésus-Christ et notre Père qui nous pardonne : le pardon est un préalable à la miséricorde, de même que nos œuvres qui vont bien plus loin que la simple charité. Il nous faut aimer l’autre comme le Père l’aime, avec vigueur et inquiétude. Nos actions formeront alors le cadre d’expression de notre amour.

A la fin de cette intervention, nous avons été invités à prendre un temps de silence et de méditation.

Puis, une bonne tablée partagée a permis à tous de se retrouver, de refaire connaissance et de grandir en humanité.

L’après-midi a commencé par un temps de carrefours et d’échanges qui nous a permis de tirer ensuite des perspectives pratiques de l’intervention du frère François : comment la miséricorde permet-elle de changer les choses concrètement et d’aller de l’avant ? Nous avons pu évoquer un bel exemple pour nous qu’est l’action des militants et bénévoles d’associations caritatives qui ne travaillent pas pour les pauvres, mais avec eux, tout comme Jésus faisait avec tous les pauvres et les pécheurs qu’il rencontrait.

Avant de regagner nos maisons, dans la paix et l’assurance d’être profondément aimés par notre Père, nous avons célébré ensemble l’Eucharistie pour toutes les grâces que le Seigneur nous a accordées au cours de cette journée.

Jean et Sophie Alvarez

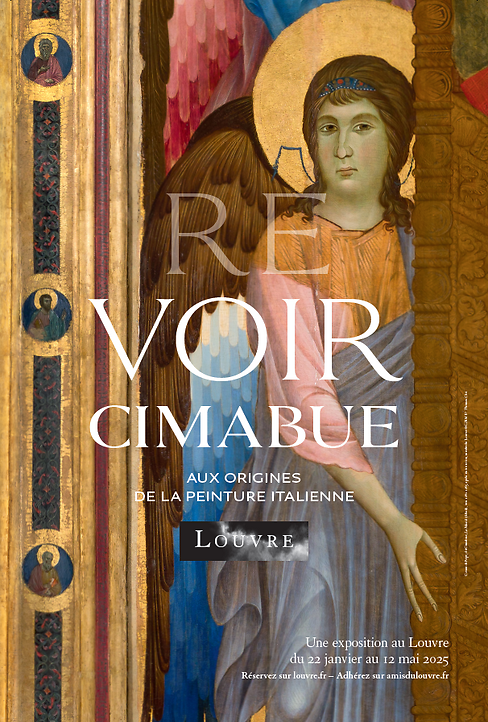

Une Expo

Revoir Cimabue

Musée du Louvre jusqu’au 12 mai 2025

Pour atteindre l’exposition temporaire consacrée au peintre italien du XIII°siècle Cenni di Pepo, dit Cimabue, c’est presque une aventure. Se ranger sagement au sein d’une file d’attente reptilienne, puis s’engager dans le dédale « louvresque », emprunter escalier après escalier, tenter d’identifier un fléchage approximatif tout en affrontant une foule multinationale oppressante plongeant le visiteur aux portes de la crise d’ochlophobie. Une fois franchis les nombreux obstacles, après être parvenu à se faufiler au travers d’un étroit couloir dans lequel des toilettes-placards obstruent le bon écoulement des flots de visiteurs, on atteint avec soulagement un espace plus confidentiel enclavé dans une aile de l’immense ancienne résidence royale.

Si l’exposition réserve la place d’honneur à la Grande Maestà qui trônait dans l’église San Francesco de Pise, on est subjugué en entrant par une Vierge et l’Enfant, de Botticelli longtemps attribuée à Cimabue. L’exposition « Revoir Cimabue », présente à cette occasion le chef-d’œuvre, entouré d’une quarantaine de pièces de « primitifs » italiens. Maître de Giotto, Cimabue fut longtemps demeuré mystérieux. Pourtant, en cette fin du XIII°siècle, il fascinait les artistes de son temps. Si Giotto est mondialement connu, on ignore tout de la vie et de l’œuvre de Cenni di Pepo tout comme de son surnom de « tchi », « ma », « boué » qui paraît si étrange. Une dizaine de peintures lui sont désormais attribuées ainsi que le cycle de fresques d’Assise et de mosaïques à Florence et à Pise. Il fut un des premiers peintres à représenter le monde tel qu’il pouvait l’observer ; il s’agissait d’émouvoir et non de s’émerveiller.

Le monde dans lequel il vécut était tourné vers la Méditerranée. Les ports d’Italie étaient les portes d’entrée des productions byzantines et musulmanes. Échanges commerciaux mais aussi scientifiques et intellectuels ; ce qui ne laissa pas indifférents les artistes. À partir de 1250, les cités italiennes profitèrent de la fragmentation du Saint-Empire pour se développer : Pise, Gênes, Venise, Florence, Milan, Lucques, Arezzo, Rome et Naples. Si le latin dominait dans l’administration, la langue « vulgaire » commençait à coloniser l’écrit. Dès 1225, François d’Assise composa, le Cantique de frère Soleil ou des Créatures, le texte fondateur de la littérature religieuse en langue italienne. Au-delà des langues locales, le toscan fut servi par le Florentin Dante Alighieri qui engagea avec son ami Giotto la révolution intellectuelle et culturelle qui mena à la Renaissance. Certes fort méconnu des Français, le « triste Florentin »[1] demeure le symbole de l’identité italienne…La réputation de Cimabue était déjà faite puisqu’il est cité dans La Divine Comédie où, prémonition, il est question du caractère éphémère de la renommée[2]. La conjoncture économique était alors favorable, l’accumulation du capital et des richesses dégagées des campagnes, les mouvements des bateaux, la mobilité des hommes, les progrès de la connaissance et les évolutions de la pensée s’épanouissaient. L’influence des « modèles » de l’Antiquité et d’une sensibilité nouvelle aux formes, aux lumières et aux couleurs de la nature – ce que Pétrarque qualifia d’« art revenu à la lumière »-, contribuèrent à l’éclosion des peintres italiens. Cimabue et Le Crucifix de Santa Croce puis le Christ souffrant de Giotto symbolisèrent cette évolution artistique. L’art des icônes et des manuscrits provenant de Byzance et des royaumes latins de Terre Sainte jouissaient d’un réel prestige en Italie. Toutefois, Cimabue, peintre majeur du Duecento[3], s’inspira plus des manuscrits grecs qui circulaient alors en Italie introduisant un naturalisme qui offrait l’impression que les éléments peints appartenaient non au monde du divin mais à celui du monde réel.

L’exposition est organisée autour de la magnifique Maestà peinte pour l’église San Francesco de Pise, qui permit à Cimabue d’exploiter des modes de représentation dans lesquels les personnages s’animent comme on peut l’admirer par ailleurs dans la Madonne Gualino de Cenni di Peppo où l’on voit l’Enfant tendre ses mains vers sa Mère ou dans laMadone de Crevole de Duccio avec des anges accoudés nonchalamment à des nuages. Les peintres ne cherchent plus à reproduire un modèle ancien mais à donner l’illusion de la vie dans la peinture. Certes, il demeure certaines techniques propres aux icônes mais l’artiste cherche à représenter l’humanité des personnages. Majestueuse œuvre qui représente une Vierge, au visage doux, à la robe bleu nattier, entourée de six anges aux ailes couleurs pastel apportant au corps humain une densité inédite. La Vierge, flanquée d’anges sur son trône d’impératrice du ciel, porte des vêtements à l’antique qui structurent l’anatomie et couvrent le corps. En extraordinaire coloriste, il joue sur les couleurs pour produire des effets de lumière, par des jeux d’ombres dans les vêtements et les cous des personnages. Des inscriptions qui pourraient suggérer visuellement l’idée d’un langage divin inaccessible à notre pauvre compréhension humaine apparaissent dans le tableau. Des personnages et des accessoires sont peints de manière « naturaliste » , la main de l’Enfant en volume et une surprenante suggestion de la pression exercée sur un rouleau de parchemin ou de papier, qui se déforme.

On ne pourra par ailleurs, qu’être fasciné par la dossale[4] d’autel d’un peintre anonyme représentant la Vierge et l’Enfant entre Saint André et Saint Jacques, certes encore d’inspiration orientale, moins naturaliste que le chef d’œuvre de Cimabue, mais d’une très grande beauté. Un petit panneau très animé pour l’époque présente l’Enfant qui recule sa jambe et bénit les trois Franciscains agenouillés aux pieds de la Vierge. On s’arrêtera enfin à La Dérision du Christ, peinture respirant la vie, dotée de personnages aux visages tous différents, aux muscles saillants, aux costumes raffinés et colorés comme saisis sur le vif, reflet d’une spiritualité plus intériorisée, plus émotionnelle.

Revoir Cimabue – Aux origines de la peinture italienne est le titre donné à l’exposition, peut-être parce qu’à la faveur de la restauration de la Maestà et de l’acquisition du panneau inédit de Cimabue découvert en France, La Dérision du Christ, des détails ont été découverts et permettent de redécouvrir le talent novateur de ce peintre connu des seuls initiés.

Une exposition qui se conclut par la présentation du grand Saint François d’Assise recevant les stigmates de Giotto, illustrant les mutations artistiques d’une époque à laquelle les certitudes d’un monde souvent figé dans l’immobilité du sacré, s’ouvre à de nouvelles perspectives.

Érik Lambert.

[1] Selon Joachim du Bellay

[2] « Cimabue se crut, dans la peinture, Maître du champ, mais on crie pour Giotto, Tant que de lui, la gloire s’obscurcit », Le Purgatoire, chant XI.

[3] Terme italien utilisé pour qualifier le mouvement artistique italien du XIIIe siècle.

[4] Panneau placé contre la paroi à laquelle est adossé l’autel auquel il est destiné, à l’arrière et en surplomb de celui-ci, et dont l’ornementation est en lien avec la liturgie.