Seigneur Dieu, tu as dit : « Je suis qui je suis ».

Ouvre mon cœur à ton cœur

et fais-toi connaître ;

alors je verrai mieux ma valeur –

et celle de l’autre.

Seigneur Jésus, tu as dit : « Je suis le pain de Vie :

celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim,

et celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif ».

Ouvre mes oreilles à ta voix ;

alors je trouverai ma vie –

et j’y inviterai l’autre.

Seigneur Saint-Esprit, Consolateur, Esprit de Vérité :

ouvre mes yeux à ta vérité,

qu’elle vienne me consoler.

Alors je me regarderai autrement :

je prendrai ma place avec joie,

et j’honorerai celle de l’autre.

Prière de la liturgie copte orthodoxe

Une expo

Présences arabes

Art moderne et décolonisation. Paris 1908-1988

Le Musée d’Art Moderne de Paris propose jusqu’au 25 août une exposition dont la visite s’impose ne serait-ce que pour le caractère peu ordinaire de son thème qui permet, avec plus de deux cents œuvres, de découvrir cent trente artistes dont la notoriété traverse rarement et peu bruyamment la Méditerranée. Comme son sous-titre l’indique, le cadre historique est celui de la décolonisation. Il est bon, en parcourant les pièces du musée, de se rappeler qu’elle n’est pas si ancienne et qu’elle ne s’est pas produite sans grandes difficultés dont certaines sont encore loin d’être résolues (on pourra par exemple réviser utilement quelques dates sur la naissance de l’État d’Israël, ce qu’elle doit au colonialisme anglais et au terrorisme sioniste). C’est aussi le temps de l’essor de l’art arabe dit contemporain, de 1908 pour l’arrivée à Paris de Khalil Gibran (pourquoi ? ce n’est pas bien clair) conjointement à l’ouverture au Caire d’une école des Beaux-Arts, à 1988 pour la première exposition de cette peinture à l’Institut du Monde Arabe dont c’était l’année de l’inauguration, deux dates somme toute plutôt arbitraires et très nettement franco-centrées. Pour-quoi Paris ? Parce que la capitale française fut longtemps l’un des centres — sans doute le plus important — de la vie artistique et culturelle mondiale. S’y précipitaient les artistes « d’avant-garde » dans un mouvement d’attraction qui rayonnait en mouvement inverse dans le monde entier, emprun-tant aller et retour les mêmes routes que la colonisation, ce qui n’est pas le moindre des para-doxes révélés par l’exposition. Car Paris était aussi, et de plus longue date qu’on l’imagine, le centre de la protestation anti-coloniale, qu’elle soit animée par la gauche française (en partie seu-lement) ou par l’afflux de travailleurs, d’artistes et d’intellectuels cosmopolites qui participèrent à en faire la ville bouillonnante de vie culturelle qu’elle fut dans la première moitié du siècle dernier, c’est-à-dire avant que la vulgarité américaine commençât d’assombrir le monde sous son voile uni-forme (cela dit sans nostalgie chauvine).

L’exposition est donc organisée par salles, avec parmi les œuvres d’intéressantes archives audio-visuelles d’actualités, selon l’ordre chronologique des différentes époques ponctuant parallèlement le processus de décolonisation et l’émergence des avant-gardes arabes et moyen-orientales. Mais si l’indépendance nationale se conquiert partout plus ou moins tôt et plus ou moins âprement, il saute aux yeux qu’il n’en va pas de même de l’indépendance artistique tant les œuvres, pour la plupart, restent sous l’influence, voire la domination, de la culture et des mouvements artistiques français et occidentaux, à tel point que l’on ne peut manquer d’y remarquer des citations naïvement littérales de certains de leurs peintres les plus reconnaissables. On est alors pris d’une sorte d’accablement à considérer les ravages du colonialisme, l’appauvrissement irrémédiable du monde qu’il a entraîné, et l’on souffre pour les artistes de ces pays décolonisés qui peinent tant à se dé-barrasser du carcan de cette domination culturelle, parfois en la perpétuant sans le savoir, dirait-on. C’est là l’impossible paradoxe : comment une avant-garde peut-elle se déclarer ou se revendi-quer arabe (le fait-elle d’ailleurs, ou n’est-ce que l’invention des commissaires de l’exposition) lors-que, d’une part, adopter les mode de l’art contemporain purement occidental est déjà en soi une soumission, et, d’autre part, lorsque ce que l’on pourrait nommer « l’arrière-garde », c’est-à-dire la tradition artistique antérieure, fut battue en brèche, éradiquée par la violence ou par la séduction des colonisateurs. Il y a là de grandes leçons à comprendre et à retenir, car on ne peut pas ne pas ressentir ce même accablement à notre propre égard puisque les colonisateurs que nous fûmes sont à leur tour presque entièrement subjugués par l’industrie culturelle américaine, ses produits préfabriqués en série, son marketing écrasant, ses séductions faciles qui sont à nos artistes ce que les frelons asiatiques sont à nos abeilles : des coupeurs de tête, à la différence que beaucoup s’adonnent joyeusement à la décérébration volontaire. Peut-être trop des peintres présentés dans cette exposition ont-ils pratiqué une auto-mutilation analogue car on traverse les salles avec le même étonnement navré qu’un mélomane américain curieux (s’il en est) un soir de fête de la mu-sique qui se demanderait pourquoi les Français chantent en anglais, et moins bien que ses compa-triotes ; mais heureusement, d’autres qui ont trouvé la ressource de s’affranchir des modes de l’art contemporain et de l’influence occidentale pour puiser à la richesse de leur propre tradition nous offrent quelques tableaux de grandes force et qualité pour lesquels il ne faut pas hésiter à se dé-placer. D’autant que le ticket d’entrée au plein tarif de 12 € donne droit à la visite de toute la collec-tion du Musée d’Art Moderne… où la présence arabe se fait beaucoup plus discrète, mon colon.

Jean Chavot

événements de Juillet et août

Vacances franciscaines en famille

aux Grottes de Saint Antoine à Brive la Gaillarde.

Quand 👉 du 21 au 28 juillet 2024

Thème 👉 C’est le Christ qui vit en moi

Intervenants 👉 Sylvie Badets, ofs, Frère David Vern, ofm

Où 👉 Les Grottes de Saint Antoine à Brive la Gaillarde

41 rue Michelet ,19100 Brive la Gaillarde

Contact 👉 vacancesfamillesbrive@orange.fr

Télécharger le tract 👉 C’est ici

Vacances fraternelles au Chalet Frère Soleil

Une semaine de vacances dans le massif des Ecrins.

Au programme : Randos, jeux, vie fraternelle, prière, chants.

Quand 👉 du 21 au 28 juillet 2024

Où 👉 dans le parc des Ecrins, Serre Chevalier, Le Monêtier les Bains, le Casset, rue du Canal.

inscription 👉 cecile.burillon@yahoo.fr

Pour plus de renseignement sur le Chalet 👉 télécharger le tract

Stage de chants franciscains

Découvrir et raviver des trésors du répertoire franciscain que vous soyez débutant ou choriste confirmé.

Quand 👉 du 21 au 28 juillet 2024

Où 👉 Maison des sœurs de Saint François d’Assise à Rodez,

4 rue Peyrot 12000 Rodez.

Contact 👉 mb.schindler67@gmail.com

Télécharger le tract 👉 C’est ici

800ème anniversaire des Stigmates de Saint François

Journée d’études organisées par les Capucins de France.

L’événement, en présentiel et en distanciel, interrogera le phénomène des stigmates à travers les expériences de saint François d’Assise et de saint Padre Pio.

Intervenants 👉 Adelaïde Ricci, médiéviste de l’université de Turin et Joachim Bouflet, historien et spécialiste des phénomènes mystiques.

Quand 👉 le samedi 14 septembre 2024

Où 👉 Au Couvent des Capucins, 32 rue Boissonade 75014 Paris

ou en distanciel depuis chez vous où que vous soyez sur le territoire

Inscriptions en ligne à partir de juin 2024.

‼️ En savoir plus et Inscriptions 👉 Tout est là !

Rencontre régionale des fraternités franciscaines de l’est parisien.

On nous avait annoncé : le 16 juin journée festive au couvent des Franciscains à Paris !

Faire la fête dans l’esprit de Saint François dans cette ambiance morose qui baignait la France ces derniers jours, ça ne pouvait que donner du soleil au cœur, même si la pluie nous accompagnait ce matin-là.

La journée a commencé par un mime orchestré et filmé par Guillaume, sur un passage de la vie de Saint François. La prestation n’aurait sûrement pas eu un prix de théâtre mais elle nous a donné beaucoup de joie.

Lors de la messe concélébrée par plusieurs prêtres franciscains, notre prière s’est laissée envelopper par la lumière chaude des magnifiques vitraux de la chapelle. Une visite de la chapelle était prévue l’après-midi par le frère Jean-Baptiste Auberger : malheureusement cela n’a pas été possible…raison pour refaire, bientôt une rencontre des fraternités au couvent Marie Rose !

Heureusement, l’atelier danse du frère Michel Laloux, bien qu’écourté, nous a permis d’exprimer beaucoup de joie.

Même si nous avions vécu l’esprit franciscain lors de l’apéritif et du repas partagés, une intervention sur ce thème, par le frère Joseph, fut la bienvenue : on s’enrichit toujours plus et il est bien de remettre « sa pendule à l’heure ».

Avant la prière finale, frère Alejandro nous a fait découvrir le « Poulailler », en paroles et par la visite d’une petite maison, logée au fond du jardin du couvent. C’est un lieu simple et convivial où des étudiants et jeunes professionnels se retrouvent dans la joie, pour échanger sur des thèmes de leur vie, aidés par deux frères, à la lumière de Saint François…et bien sûr on y « picore » lors des repas partagés.

Merci Seigneur pour ce moment de soleil (malgré la pluie à l’extérieur !) qui nous redonne de l’énergie pour continuer le chemin de la Vie.

Claudine Garcia, fraternité Saint François, Fontenay-sous-Bois.

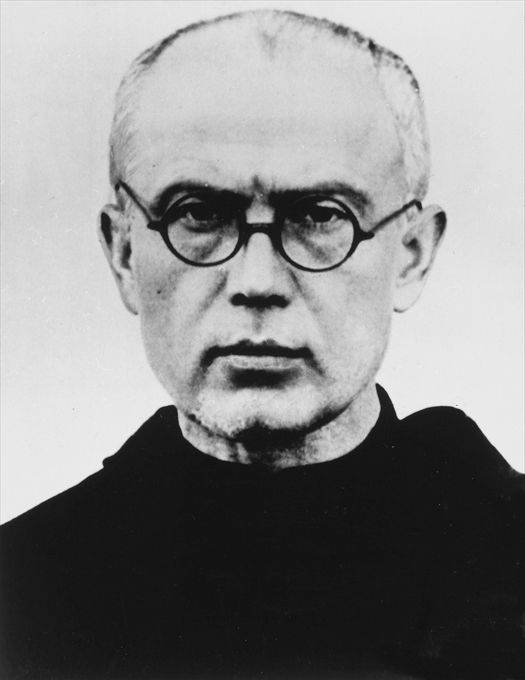

Saint Maximilien Kolbe (1ère partie)

Certes la traduction du passage de la pièce de Bertolt Brecht écrite en allemand La Résistible Ascension d’Arturo Ui[1] n’est pas d’une fidélité absolue. Toutefois, la réplique : « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde[2] » peut sembler d’une sinistre actualité. Michel Fugain[3], quant à lui, en 1995 dénichait avec perspicacité le fauve féroce dans sa tanière grise. Lorsque les loups[4] surgissent dans l’histoire la veulerie, la peur, l’épouvante, la stupéfaction et parfois l’aveuglement bousculent notre confort et nos certitudes. Réagir à la funeste aventure devient affaire de chacun. La résistance à l’inacceptable puise son énergie au tréfonds de l’être. En janvier 1933, l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne plongea le monde dans la sinistre tragédie. La résistance à l’oppression exigeait un courage exceptionnel tant l’homme, comme l’écrivit en son temps Étienne de la Boétie, peut accepter la servitude[5].

Dans ces circonstances tragiques, certains se lèvent. Ainsi, des gens d’Église refusèrent l’asservissement et demeurèrent fidèles à leur foi.

En ces temps sombres, les nazis regroupèrent les religieux dans un même camp de concentration, celui de Dachau. De 1938 à 1945, 2 720 prêtres, séminaristes et moines catholiques furent déportés par les nazis, ainsi qu’environ 141 pasteurs protestants et prêtres orthodoxes[6]. En Pologne, le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich est resté quasiment dans l’état où les Soviétiques le trouvèrent le 27 janvier 1945. Lorsque l’on arrive sur ce lieu plongé dans un silence sépulcral, on est saisi par l’immensité du site : entre 40 et 55 kilomètres carrés[7]. Le 29 juillet 2016, le Pape François fut bouleversé par ce calme lugubre lorsqu’il pria longuement dans la cellule où mourut Maximilian Kolbe[8]. Dans le livre d’or, François écrivit cette phrase qu’il signa :« Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur, pardon pour tant de cruauté ».

Le parcours de Saint-Maximilien Kolbe fut singulier[9]. En effet, adversaire résolu du national-socialisme et du communisme, il menait par ailleurs un véhément combat contre les juifs, considérant que le judaïsme était un « cancer qui ronge le corps du peuple ». Le fervent catholicisme que nourrissaient les Polonais conduisait en ces années à un sévère antisémitisme et rien ne prédisposait le frère franciscain à protéger les enfants d’Israël.

Né Rajmund Kolbe, en 1894 à Zduńska Wola, dans le royaume de Pologne, alors partie de l’Empire russe dans une famille très pieuse, de parents tisserands et tertiaires franciscains, il eut en 1906 une vision de la Vierge de Czestochowa qui l’incita à entrer en religion. Dans cette vision, la Vierge lui aurait proposé deux couronnes : une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Elle lui aurait demandé de choisir ; il aurait accepté les deux. En 1907, Kolbe et son frère aîné Francis décidèrent de rejoindre les franciscains conventuels. Ils franchirent illégalement la frontière entre la Russie et l’Autriche-Hongrie et rejoignirent le petit séminaire franciscain de Lwów. En 1910, Kolbe fut autorisé à entrer au noviciat. Il prononça ses premiers vœux en 1911, sous le nom de Maximilien, et ses vœux perpétuels en 1914, à Rome, sous le nom de Maximilien-Marie, en signe de vénération pour la Vierge Marie.En 1912, il fut envoyé à Rome pour poursuivre ses études et fut ordonné prêtre le 28 avril 1918 avant de devenir docteur en philosophie et théologie l’année suivante. En octobre 1917, avant d’être ordonné prêtre par le cardinal Basilio Pompii, il avait fondé avec six confrères la Milice des Chevaliers de l’Immaculée, mouvement marial au service de l’Église et du monde.

Sensible aux moyens de communication d’alors, soucieux de remplir sa mission d’évangélisation, il créa par ailleurs un mensuel spirituel afin de diffuser la pensée de la Milice[10] puis imagina un centre de vie religieuse et apostolique appelé « la Cité de l’Immaculée », « Niepokalanow ». Cette communauté regroupa environ 600 religieux. En 1922, pour promouvoir le culte de Marie, il fonda en son honneur, un quotidien, Le Chevalier de l’Immaculée tiré à 300 000 exemplaires pour atteindre un million d’exemplaires en 1938. Le quotidien était vendu bon marché afin de toucher les plus démunis. Toujours avide d’annoncer l’évangile, il fonda ensuite une maison d’édition et lança une station de radio qui avaient aussi l’ambition de lutter contre le sionisme et la franc-maçonnerie, de convertir schismatiques et juifs. Porteur d’évangile, au service de Marie, il se rendit en 1930 au Japon avec quatre frères et y fonda un couvent sur une colline proche de Nagasaki, le « Jardin de l’immaculée ». Curieusement, ce fut le seul bâtiment resté debout lors de l’explosion de la bombe atomique en 1945.

[1] Titre original : Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui.

[2] Dans sa pièce de 1941, il est écrit : « Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch », ce qui pourrait se traduire par « Le ventre est encore fécond d’où c’est sorti en rampant ». Le contexte d’alors ne laissait toutefois pas de doute sur l’identité de ce qui est sorti en rampant.

[3] Chanson de Michel Fugain écrite par Claude Lemesle, La Bête immonde. https://www.youtube.com/watch?v=T6ocBM1TZyI

[4] S.Reggiani, Les Loups sont entrés dans Paris. https://www.facebook.com/watch/?v=1319852931394456

[5] E. de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1574.

[6] Cf. G. Zeller, La Baraque des prêtres, Dachau, 1938-1945, Paris, Tallandier, 2015.

[7] http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/les-grandes-etapes-de-la-shoah-1939-1945/etude-de-cas-le-complexe-dauschwitz-birkenau-1940-1945.html

[8] https://www.sudouest.fr/2016/07/29/le-pape-francois-a-auschwitz-seigneur-pardon-pour-tant-de-cruaute-2451508-4834.php https://www.youtube.com/watch?v=iuPlQK46efE

[9] https://www.youtube.com/watch?v=Xy2-G6A2Tqk

[10] Attention, le terme pourrait prêter à confusion. https://laportelatine.org/activite/presentation-de-la-milice-de-limmaculee

Le vin réjouit le cœur de l’homme

« Bonum vinum laetificat cor hominis … » (Qo 10,19) Sapa, le vin cuit, est à l’origine de sapientia, l’homme sage étant celui qui a du goût. Ce goût de Dieu, donc, est une allégresse pour l’homme qui sait en jouir, reconnaître à Dieu toute sa saveur. Saint Thomas explique ainsi le don de sagesse, le plus grand, puisqu’il le lie à la vertu de charité qui ne passera jamais. Cette jouissance de Dieu, qui n’est pas sensible en soi, mais peut rejaillir dans le corps, ne peut être vécue qu’en accueillant le don de l’Esprit Saint, auquel nous ne faisons pas obstacle, en le lais-sant se déployer, par notre connaissance et notre agir. La foi en Dieu, l’amour de Dieu est insé-parable d’une connaissance de ce qu’Il est, de ce qu’Il révèle. Il ne peut exister aucune opposi-tion entre la science et la charité, et si l’une empiétait sur l’autre, ce ne pourrait être de leur faute, mais de celle du sujet qui ne sait trouver l’équilibre en lui-même.

Quel mari oserait dire à sa femme qu’il l’aime profondément tout en se moquant éper-dument de ce qu’elle est ou de ce qu’elle dit ? Cet amour ne serait qu’une domination objecti-vante détestable, qui ne voit dans l’autre, non pas un tout, un sujet qui se tient lui-même dans une unité fragile, mais n’en extrait qu’une partie, objet de jouissance personnelle. Comment dire ainsi aimer Dieu et ne pas se soucier de ce qu’Il est, de ce qu’Il nous a dit et continue de nous enseigner par son Église ? Telle a été depuis deux mille ans l’enjeu de toute théologie, de tout exposé de la foi, de tout enseignement : comment rendre compte de la doctrine chré-tienne sans la trahir, sans la réduire à ses idées propres. Depuis le péché originel, la tentation de l’homme est toujours celle de dominer l’autre — la femme, par Eve, symbolise le mystère auquel il est confronté — et d’en user pour son propre plaisir.

Rester fidèle à la doctrine chrétienne est une ascèse depuis cette histoire de pomme croquée, un travail humble et parfois même difficile : non seulement nous n’avons plus les faci-lités de nos premiers parents pour saisir les mystères de la foi, mais la doctrine elle-même heurte le monde : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. » (Jn 15,18) Et nous en sommes de ce monde, ne nous en excluons pas avant notre mort : que ne cherchons-nous pas à édulcorer l’enseignement du Christ, du Catéchisme, pour ne pas choquer les autres, pour ne pas nous choquer…, pour ne pas nous convertir ! Et pourtant, quelle fierté de savoir que l’Église s’est opposée à la torture ou à l’esclavage alors que la société n’y voyait aucun pro-blème, quelle fierté de reconnaître que la femme a la même dignité que l’homme, révolution-nant ainsi les mentalités antiques.

Comment s’imaginer s’en sortir avec ses propres forces ? Les dons de l’Esprit sont néces-saires pour une véritable fidélité à la doctrine, à l’enseignement que Dieu nous révèle, notam-ment le don d’intelligence qui nous fait pénétrer la richesse des mystères, celui de science qui nous aide à lire toute réalité terrestre sous le regard de Dieu, celui de sagesse qui nous fait goûter Dieu et nous permet de tout ordonner à Lui. L’invocation de l’Esprit Saint dans la prière est bien nécessaire, pour écouter avec attention, comprendre avec acuité, enseigner avec clar-té. Tel est l’exemple des saints théologiens qui nous ont précédés tout au long de l’histoire de l’Église ; l’avertissement du théologien Hans Urs von Balthasar doit nous alerter personnelle-ment : pourquoi sainteté et théologie se sont-elles tant séparées depuis le XIIIe siècle ? De grandes figures nous rappellent cependant que ce lien est toujours possible, saint Robert Bel-larmin, saint François de Sales…, et, sans vouloir aucunement précéder le jugement de l’Église, ne peut-on pas songer aussi à Benoît XVI ?

De même que Claudel nous invite à écouter la Bible à genoux, ainsi le théologien suisse nous invite à avoir la même attitude en théologie. Double exigence qui est celle du chrétien, penser et prier, alliage, équilibre de nature et de grâce, quand l’ordre transcendantal fonde l’ordre prédicamental : « Accipite et bibite, hic est enim calix sanguinis mei. »

Benoît Bottineau

Né en 1997, Benoît est séminariste en études de théologie au séminaire de Toulon.

OUVERTURE des 7 SCEAUX (ch.6 – 8, 1)

Voici le premier des 3 célèbres septénaires qui structurent toute l’Apocalypse (7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes).

Généralités sur les Septénaires

1 – Le 7 indique que le message s’adresse à toute l’humanité, pour les menaces et pour le salut. On objectera que les 2 premiers septénaires visent Israël seul. – Oui, mais s’il subit les menaces, c’est dans la mesure, précisément, où il s’est aligné sur la mentalité et les mœurs de toute l’humanité païenne.

2 – Les 3 septénaires disent, chacun à sa façon, que la fin qui arrive est pour le jugement des méchants (colère), et pour le triomphe définitif des fidèles (fête céleste). Ne jamais oublier l’un des deux éléments.

On ne retient en général de 1’Apocalypse que le déchaînement de la colère divine. Mais cet élément redoutable n’est que l’une des 4 parties du septénaire, laquelle se trouve encadrée par 3 autres éléments portant, eux, sur la joie du salut. – Chaque septénaire présente donc la structure de base suivante :

a) D’abord un prélude (au ciel), où rayonne l’anticipation du salut (on en a ici l’illustration la plus grandiose aux ch. 4 et 5 : vision de Dieu, de l’Agneau et de leur culte) ;

b) Puis des signes avant-coureurs de la fin (sur terre) qui expriment la colère divine (ici le ch. 6 avec l’ouverture des 6 premiers sceaux).

c) Mais vient alors un délai-interlude (sur terre) qui déclenche ou raffermit l’espérance du salut (ch. 7, 1-8 qui décrit les 144.000 élus = le « Reste du véritable Israël » selon le cœur de Dieu) ;

d) Enfin la scène triomphale (au ciel) du salut définitif (la « foule innombrable » du ch. 7, 9-17).

Ouverture des 6 premiers sceaux (ch. 6 et 7) = Dieu intervient pour juger son peuple rétif.

Le mouvement du texte :

- Israël coupable subit la punition (6, 1-16).

- Mais alors, personne ne pourra-t-il en réchapper ? (6, 17)

- Si ! En réchappera, le véritable « reste » d’Israël, les 144.000… (7, 1-8)

Et en réchappera aussi la « foule innombrable » des élus de tous pays (7, 9-17).

• L’ouverture des 4 premiers sceaux = la scène célèbre entre toutes des 4 cavaliers de 1’Apocalypse. L’image vient de la vision des 4 chars de Zacharie 6, 1-5 : » Je levai les yeux et je vis : 4 chars sortaient d’entre les deux montagnes (séparant le ciel et la terre)… Au 1er char il y avait des chevaux rouges, au 2ème des chevaux noirs, au 3ème des chevaux blancs, au 4ème des chevaux pie… Ce sont les 4 vents du ciel, me dit l’ange…«

=> on identifie aisément les fléaux 2, 3 et 4 = la guerre (rouge), la famine (noir) et la mort (vert)

=> Mais qui chevauche le cheval blanc ?

– Le Christ, disent certains, vu la couleur blanche (signe d’apparte¬nance au camp de Dieu dans 1″Apocalypse), et vu le rapprochement à faire avec le cavalier blanc au ch. 19, 11-13.

– Impossible, disent les autres, car on ne peut séparer ce cavalier des 3 autres : ils forment tous les quatre un groupe homogène, et manifestement maléfique.

– Ne serait-ce pas Dieu lui-même intervenant pour punir ? – II porte une « couronne » (emblème de victoire). Surtout son « arc et ses flèches » rappellent étrangement deux prophètes :

Ezéchiel 5, 16-17 – » … je lancerai contre eux les flèches sinistres de la famine, les flèches de l’exter¬mination. .. La peste et le sang passeront chez toi, et l’épée viendra contre toi. «

Habacuc 3, 1-17 – » Seigneur… dans ta fureur, souviens-toi d’avoir pitié !… Devant le Seigneur marche la peste et la fièvre suit ses pas… Est-ce contre les fleuves, Yahvé, que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire ? Tu tends ton arc, de traits tu rassasies sa corde… Le figuier ne fleurit pas, pas de récolte dans les vignes, et les champs ne donnent rien à manger.«

Aucun doute pour nos 2 prophètes : Dieu est bien associé à la guerre, la famine et la mort.

• L’ouverture du 5° sceau = la persécution des fidèles, un des signes avant-coureurs de la fin.

Il s’agit des martyrs de l’A.T. qui réclament justice, dans une tonalité d’A.T. (« Si nos persécuteurs restent impunis, notre martyre n’aurait-il servi à rien, n’aurait-il aucun sens ? »)

On leur remet un vêtement blanc (signe d’entrée dans l’immortalité, d’appartenance céleste). Et on leur dit de patienter jusqu’à ce que leur nombre soit complété (par les martyrs à venir du N.T.)

Ils sont « sous l’autel » parce que dans les sacrifices du Temple le sang des victimes était recueilli sous l’autel.

Fr Joseph

Edito Juillet & août

Foi et politique

La France a été plongée dans une confusion politique dont on ne sait quand elle se dissipe-ra tant notre démocratie est en souffrance. Il s’avère plus urgent aujourd’hui de réfléchir à la ma-nière utile de vivre ces temps plutôt que de se jeter dans un débat certes indispensable, mais qui en l’état actuel suscite des emportements néfastes, tous imputables à la tentation du pouvoir dont l’Évangile nous renseigne sur l’inspiration diabolique et l’Histoire sur ses conséquences calami-teuses. Prendre du recul n’est en rien se mettre en retrait : « Même si en nous l’homme extérieur va à sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » (2 Co 4,16)

Sans juger ici de l’honnêteté ni de la validité des différentes propositions, observons que toutes sont avancées non seulement comme les seules tenables, mais comme les seules protec-trices contre les dangers que comportent les propositions concurrentes. Quelle qu’en soit l’orientation idéologique, l’accent est mis sur la défense : de la nation ; du libre marché ; des droits sociaux ; de la femme ; de la nature… et des différentes conceptions de la démocratie attingentes à ces choix. Ainsi le discours politico-médiatique représente-t-il le monde clivé en plusieurs ordres irréconciliables alors qu’il est un dans sa réalité, celle vécue par les citoyens que l’artificialité de ces antagonismes livre au désarroi. De là, et d’une pratique dévoyée de la démocratie, résulte que la plupart se positionnent par défaut contre ce qu’ils estiment être la plus dangereuse des proposi-tions, et qu’un nombre croissant d’autres ne se prononcent plus du tout. Pour les y inciter, la parole publique appuie là encore sur le ressort de la peur, et secondairement sur celui de l’espoir. Mais qu’est-ce que l’espoir sinon le sourire de la peur : une même attente éperdue où s’étiole l’attention au présent et s’éteint la conscience, où prospèrent les faux prophètes en terrain conquis, labouré par des médias aux mains des plus riches, aux ordres des dominants. Ajoutons le creusement indécent des inégalités, l’absence ou l’obscurité des perspectives, la déperdition culturelle et — bien qu’un déplorable consensus autour d’un prétendu « progrès sociétal » censure cet aspect — l’égarement moral dans lequel les insistantes initiatives des différents pouvoirs plongent la popula-tion incitée à rompre avec la stabilité immémoriale des piliers de la civilisation : nous obtenons le tableau d’une société en dissolution, à la recherche désespérée de repères, disponible à toutes les aventures autodestructrices : idolâtriques, hédonistes, pornographiques, technologiques, guer-rières… « Justesse éthique et justice sociale vont de pair » rappelait la conférence des évêques de France à la veille des élections présidentielles de 2022. C’est qu’on n’ébranle pas le contrat social sans de graves dommages pas plus qu’on ne transgresse les lois éternelles sans de très lourdes conséquences. Alors, comment pouvons-nous être utiles à cette société comme à nous-mêmes, nous, fidèles qui sommes « dans le monde sans être du monde » ? Avant toute chose, contre la peur, en écoutant la voix de la paix et en la diffusant autour de nous. « Pourquoi avez-vous si peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (Mc 4,40) nous interroge Jésus dans l’agitation que nous pre-nons pour une tempête. Laissons donc la foi — la confiance — nous guider afin qu’aussitôt nous revienne la lucidité : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » (Jn 14.27). Nous sommes dans le monde sans être de ce monde parce que nous y vivons l’Espérance, « vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu, avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l’autre », nous dit Charles Péguy, « L’Espérance ne déçoit pas » (Rm 5,5), contrairement à l’espoir qui, par la passivité et l’inévitable déconvenue, mène au désespoir. Com-ment faire résonner l’Espérance dans un monde où nous sommes sans en être ? C’est une ques-tion infiniment plus fine et utile que celles qu’on se pose dans l’isoloir, lequel porte de mieux en mieux son nom.

S’il faut rendre à César ce qui est à César, c’est qu’il n’y a pas de voie directe par laquelle la charité pourrait inspirer la politique, seulement une très délicate discipline de dialectique quoti-dienne. Mais ne nous cachons pas pour autant derrière la croix, aimons ce monde où il nous est donné d’aimer Dieu. Être chrétien et citoyen n’est pas si difficile : il suffit de se rappeler que vote signifie vœu.

Le comité de rédaction

Pèlerinage à Assise

Un groupe de frères et sœurs de nos fraternités était en pèlerinage à Assise et dans certains ermitages franciscains du 9 au 15 avril dernier, accompagné par le frère Joseph, notre assistant régional.

Voici un témoignage de ce qui s’est vécu durant ce pèlerinage…

Un rêve ancien que d’aller à Assise. Pourquoi ? A vrai dire, difficile de savoir. Souvenir de la prière attribuée à Saint-François, que ma mère nous faisait réciter le soir ? Souvenir bien vague de ce fils de bonne famille recherchant le calme dans une petite église en ruine près d’Assise où il y avait rencontré Dieu?

J’ai eu le plaisir de découvrir Assise dans le cadre d’un pèlerinage organisé du 9 au 15 avril à l’initiative de frère Joseph Banoub, Assistant régional de la fraternité séculière de l’Est francilien. Il fut notre accompagnateur spirituel et célébra chaque jour la messe avec nous, soit dans l’enceinte des lieux visités, soit dans la chapelle de la Casa Francesca.

Nous étions une quinzaine de personnes issues de fraternités de la région parisienne. Le groupe dégageait un sentiment de sérénité et de bienveillance qui a participé à la réussite de ce pèlerinage.

Le soleil a été à nos côtés pendant tout le séjour, et nous avons été hébergés à la Casa Francesca chez les sœurs franciscaines dont l’accueil, la gentillesse et la joie de vivre nous ont laissé un bien agréable souvenir.

Frère Joseph fut un accompagnateur spirituel très présent auprès de nous mais également notre guide. Fin connaisseur du franciscanisme, il nous a menés à Assise, et hors d’Assise, dans des hauts lieux de la spiritualité franciscaine que l’on ressentait fortement imprégnés de la présence de Saint François.

A ASSISE, la visite des principaux lieux liés à la conversion de François fut particulièrement émouvante.

Le premier fut le sanctuaire de Saint Damien, entouré d’oliviers et de cyprès. C’est dans l’église de Saint Damien que François entendit une voix venue du crucifix lui dire : « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». C’est également dans ce lieu qu’après s’être consacrée à Dieu, Claire vécut modestement jusqu’à sa mort.

C’est là aussi que François composa le CANTIQUE DES CREATURES.

Après la messe, sur la terrasse ensoleillée, Frère Joseph nous récita le CANTIQUE DES CREATURES, « le plus beau morceau de poésie religieuse depuis les Evangiles », selon Renan.

C’était touchant de l’entendre en ce lieu où François le composa un an avant sa mort.

Moins intime, mais à la mesure de la renommée mondiale de Saint François, la basilique Saint François. Nous y sommes arrivés suffisamment tôt le dimanche matin ce qui nous a permis de nous recueillir devant le bien triste tombeau de Saint François puis de contempler, dans la basilique inférieure comme dans la basilique supérieure, d’admirables fresques, notamment des fresques de GIOTTO, qui donnent une merveilleuse image picturale de la vie de Saint François.

Hors d’ASSISE, nous avons visité des ermitages situés dans des lieux d’une beauté saisissante où François et ses Frères se retiraient pour prier et méditer.

Devant ces lieux resurgissait l’émotion ressentie des années auparavant en découvrant ces quelques lignes de Barrès sur la Colline de Sion : « il est des lieux où souffle l’esprit. Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. »

Cette émotion, on ne pouvait que la ressentir en découvrant les ermitages de l’ALVERNE, de FONTE COLOMBO ou des CARCERI.

L’Alverne, édifié sur un rocher entouré d’une forêt de pins et de hêtres, où François reçut les stigmates deux ans avant sa mort.

Fonte Colombo où François se retira en 1221, en compagnie de frère Léon et de frère Bonizzo pour rédiger la Régula Bullata approuvée par le Pape en 1223.

Les Carceri, ermitage entouré de chênes, où selon le mot de François Cheng, François avait trouvé ce qu’il cherchait : « une radicale solitude où l’humain ne peut plus dialoguer qu’avec l’invisible Créateur. »

Les Carceri furent également pour nous un lieu de méditation solitaire sur la base de thèmes proposés par frère Joseph : ADMONITIONS II et XXVII; LUC 11 1-4 et LUC 4,1-13.

Emouvant aussi de découvrir la Portioncule qui est, selon le mot de saint Bonaventure, « le lieu que François aima le plus au monde ».

C’est dans cette petite chapelle qu’à la fin de l’année 1208, la lecture par un prêtre de l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt ch 10) joua un rôle décisif, dans la conversion de François, en lui faisant découvrir sa vocation à la pauvreté.

A la suite de cette lecture, il s’écria : «Voilà ce que je veux, ce que je cherche, ce que je désire faire du fond du cœur. »

C’est aussi dans cette chapelle que Claire se consacra à Dieu en 1212 et que François rendit son âme à Dieu le 3 octobre 1226.

Emouvant enfin, en entrant à Saint Ruffin, de voir les antiques fonds baptismaux où furent baptisés François et Claire puis de se recueillir, dans la basilique Sainte Claire, devant son tombeau puis devant le crucifix qui parla à François aujourd’hui conservé dans cette basilique.

Nous n’avons pas vu le loup de Gubbio mais avons bien retenu ce message des FIORETTI et notre séjour s’est terminé à Greccio par la visite du sanctuaire édifié sur l’endroit où François fêta, le 25 décembre 1223, dans une joie ressentie par tous , la naissance du Christ dans une grotte de la montagne où avait été placée une merveilleuse crèche vivante semblable à celle de Bethléem.

Les lieux visités, comme la Légende franciscaine, manifestent que pour François la vie est une circulation d’amour entre le Créateur, Dieu, et sa créature.

Sa règle de vie est donc simple : observer la parole de Dieu, qui s’est exprimée par l’Évangile, donc accepter l’Evangile dans toutes ses exigences.

Huit siècles après sa mort, Saint-François reste le Saint le plus fameux de l’Eglise Catholique. Sa popularité fait de lui une figure universelle : croyants, comme non croyants, sont impressionnés par ce «bâtisseur », par son courage, sa générosité et sa force face à l’adversité.

Cette première immersion dans les lieux où vécut François conduit à revisiter certains aspects du quotidien pour rester émerveillé devant la création du monde, pour cultiver l’optimisme, garder le cœur ouvert, voir en l’autre quel qu’il soit un frère ,ne pas imposer sa volonté aux autres, pardonner, partager… la liste pourrait être longue car le Message de Saint-François concerne tous les domaines de la vie. La mise en œuvre, même modeste, de ce magnifique Message demande une sagesse difficile à atteindre, alors que faire devant la difficulté ? Il peut être tentant de renoncer mais le Message d’Assise c’est de se mettre très humblement en chemin et d’entendre la voix du Christ.

Jean-Pierre Guéroult, fraternité Saint François, Fontenay-sous-Bois.

4, L’ABBÉ PIERRE : LA CONSCIENCE D’UNE SOCIÉTÉ.

Lors des élections législatives de 1951 organisées suivant la nouvelle loi électorale des apparentements[1] conçue par la « Troisième Force », Henri Gouès soutenu par la Ligue de la Jeune République[2] héritière de Marc Sangnier, n’obtint que 7,69% dans son fief de Meurthe-et-Moselle. L’impact de cette défaite électorale sur le fonctionnement d’Emmaüs fut catastrophique car l’Abbé Pierre perdit ses indemnités parlementaires qui faisaient vivre la communauté. Dépourvu de ressources, il mendiait dans les rues. Un des compagnons lui raconta alors comment il survivait lorsqu’il était à la rue. Il fouillait les poubelles pour revendre ce qui pouvait l’être, pour trier ce qui pouvait être revendu. La « biffe » permit rapidement à 150 compagnons de vivre, et d’aider 600 familles. Les ressources ainsi collectées étaient faibles, l’abbé fut contraint d’acheter des terrains et construisit des logements d’urgence, sans même attendre de permis de construire. La vocation de bâtisseurs des compagnons permit aux autorités de se décharger d’une partie de l’assistance aux pauvres qui étaient nombreux en ces années d’après-guerre. Le bouche-à-oreille et les services sociaux orientaient les sans-logis vers Emmaüs et les baraquements en bois ou en tôle, puis les petites maisons en dur de Neuilly-Plaisance, Pontault-Combault, ou Plessis-Trévise. Pour financer ses activités, il participa en 1952, au jeu radiophonique « Quitte ou double » sur Radio Luxembourg et remporta une somme de 256 000 francs, qui permit l’achat d’un camion, de nouveaux terrains et un début de notoriété. En 1953-1954, la France comptait officiellement 7 millions de mal-logés. L’abbé Pierre songea à lancer un véritable projet de construction : « les cités d’urgence ». Pourtant, un projet de loi visant à allouer un milliard de francs du budget de la Reconstruction aux cités d’urgence fut rejeté par le Conseil de la République[3]. Or, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1954, un bébé mourut de froid dans un vieux bus, à la cité des Coquelicots[4]. Il écrivit une lettre ouverte au ministre du Logement[5], qui assista à l’enterrement du bébé, cérémonie que l’abbé qualifia de « funérailles de honte nationale ». Toutefois, les expulsions continuèrent à se multiplier[6], les sans-logis étaient nombreux. L’abbé et ses compagnons couraient les rues de Paris, afin de distribuer couvertures, soupes et cafés chauds. L’abbé lança alors l’idée de la campagne des « billets de 100 francs » : « On me dit que vous êtes dix millions d’auditeurs à l’écoute. Si chacun donnait cent francs […] sans que cela les prive d’un seul gramme de beurre sur leur pain ! Calculez combien cela ferait ! ». Le 1er février 1954, une femme expulsée de son logement mourut de froid ce qui incita l’abbé Pierre à lancer son célèbre appel sur Paris-Inter puis sur Radio Luxembourg[7]. Cet appel provoqua un spectaculaire élan de solidarité populaire « l’insurrection de la bonté » qui suscita un déluge de dons pour l’aide aux mal-logés[8]. L’abbé Pierre devint grâce à l’influence de la radio, l’emblème de la « guerre contre la misère ». Charlie Chaplin donna deux millions de francs, disant : « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent au vagabond que j’ai été et que j’ai incarné. ». Déplorant sa « tumultueuse célébrité », il ne parut plus que rarement après 1954. Il visita les communautés Emmaüs réparties dans 35 pays et donna des conférences. Aux États-Unis et au Canada, il dénonça les nantis et convia la jeunesse à se mobiliser « non pour l’argent, mais pour l’Amour ». Il réapparut toutefois en 1984, à 72 ans, coiffé de son béret, revêtu d’une soutane et de sa pèlerine sur les épaules, chaussé de ses gros souliers pour défendre une enseignante de l’école parisienne Hypérion[9], Vanni Mulinaris, accusée de terrorisme. Au Palais des congrès à Paris, il s’insurgea contre « le scandale de la destruction des surplus agricoles » et il annonça la création de la première banque alimentaire française dont s’inspira Coluche en 1985 pour créer les Restaurants du cœur[10]. En mars 1986, Coluche lui remit pour la fondation Emmaüs un chèque de 1,5 million de francs. Aussi, lié par une lutte commune contre la pauvreté, l’abbé Pierre célébra la messe de funérailles après l’accident de moto qui coûta la vie au comique. L’abbé fut, aux côtés d’Albert Jacquart, Jacques Gaillot, Jacques Higelin, Josiane Balasko et Léon Schwartzenberg, … de tous les combats pour défendre la dignité des démunis. Durant la décennie (1984-1994), il fut la conscience de la société française[11]. Malgré l’âge, il s’engagea encore dans de multiples actions interpelant les gouvernants. En dépit de ses positions iconoclastes sur les questions de société et sur les fastes de l’Église catholique, il fut reçu par tous les papes de l’après-guerre. « Vous êtes mon charbon ardent », lui avait dit Mgr Roncalli, alors nonce à Paris, futur pape Jean XXIII. Il se prononça pourtant en faveur du mariage des prêtres, de l’ordination des femmes, des hommes mariés et évoqua le mariage homosexuel et l’homoparentalité[12]. Dans ses mémoires[13], il avoua même quelques entorses au vœu de chasteté[14].

L’abbé Pierre laissa un héritage législatif conséquent : loi de 1957 facilitant l’expropriation pour construire, création des ZUP, les zones à urbaniser en priorité (1958), … Entre 1954 et 1977, six millions de logements furent ainsi bâtis. Lors de la crise du logement, de la fin des années 1980, l’abbé s’engagea à nouveau, inspira la loi Besson de mai 1990[15] et soutint la création du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées[16]. Il se battit en faveur de l’application de l’article 55 de la SRU[17], qui obligeait les communes à avoir 20 % de logements sociaux. En 2006, un amendement déposé par le député Patrick Ollier menaçant cette disposition, l’abbé vint à l’Assemblée en fauteuil, engagea tout son poids moral mais aussi physique pour préserver l’intégrité de la loi.L’abbé Pierre mourut le 22 janvier 2007 à l’hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Il avait 94 ans. « Notre sœur la mort » qui l’avait si souvent frôlé l’a saisi. Il l’avait pourtant si souvent côtoyée lorsqu’il « dévissa » sur un glacier alpestre pendant la guerre ou lorsqu’en juillet 1963, il survécut au naufrage d’un bateau dans le Rio de la Plata. Malgré la maladie pulmonaire dont il souffrait, en dépit des opérations multiples qu’il subit, de la maladie de Parkinson dont il était atteint, l’abbé Pierre ne renonça jamais à sa mission. En 2019, les 360 groupes du monde célébrèrent les 70 ans de la première Communauté Emmaüs. Le défi que s’était lancé l’abbé Pierre en 1949 est devenu une cause mondiale[18].

[1] Le système des apparentements est une loi électorale conçue par la Troisième Force (alliance regroupant des partis hostiles aux gaullistes et aux communistes- SFIO, UDSR-MRP-Radicaux et modérés) pour éviter que le parti communiste et le RPF gaulliste n’obtiennent beaucoup d’élus à l’Assemblée nationale en 1951 et 1956.

[2] Mouvement fondé en 1912 par Marc Sangnier, qui aspirait à concilier l’adhésion à la République et l’attachement aux principes chrétiens. Les résultats électoraux demeurèrent modestes. La Ligue adhéra au Front populaire, se positionnant à gauche de la démocratie chrétienne. Ses quatre députés présents à Vichy le 10 juillet 1940 furent parmi les 57 députés (80 parlementaires en comptant les sénateurs) qui refusèrent de voter les pleins pouvoirs à Pétain, tandis qu’un grand nombre de jeunes membres du parti entrèrent ensuite dans la résistance. Le 10 juillet 1940, les quatre qui dirent « non » furent les députés Paul Boulet (Hérault), Maurice Delom-Sorbe (Basses-Pyrénées), Maurice Montel (Cantal), Philippe Serre (Meurthe-et-Moselle). L’Assemblée nationale rendit hommage à Maurice Montel, lorsqu’il mourut car il était le dernier des 80 parlementaires qui avaient dit « non » aux pleins pouvoirs à Pétain. https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003435/l-hommage-de-l-assemblee-au-dernier-depute-ayant-vote-non-le-10-juillet-1940.html. Albert Blanchoin (Maine-et-Loire) et Jean Leroy (Vosges) étaient alors prisonniers de guerre. À la Libération, la JR conserva son autonomie. Elle suivit une ligne originale, défendant un programme social avancé et attira alors de nombreux déçus du MRP, dont l’abbé Pierre. Si la majorité de la JR rejoignit finalement le PSU, une petite minorité maintint le parti qui développa un « socialisme personnaliste » avant de se mettre en sommeil en 1985.

[3] Chambre haute (équivalent du Sénat) sous la IV°République.

[4] À Neuilly-sur-Marne.

[5] Maurice Lemaire qui assura cette fonction sous les gouvernements Laniel et Mendès-France.

[6] https://metropolitiques.eu/Les-bidonvilles-francais-dans-le-journal-Le-Monde-1945-2014.html

[7] D.Amar, Hiver 54, https://www.youtube.com/watch?v=7XBRoeSQA8g https://www.youtube.com/watch?v=uijdXj73znMhttps://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/video-en-1954-l-appel-de-l-abbe-pierre-pour-venir-en-aide-aux-sans-abri_4938051.html

[9] École de langues, 27 quai de la Tournelle, Paris. https://tempspresents.com/2020/04/27/hyperion-une-ecole-parisienne-suspectee-detre-le-cerveau-politique-des-brigades-rouges/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=Cq3z5_u7lac

[11] Toujours considéré comme personnalité préférée des Français de 1988 à sa mort. https://mediaclip.ina.fr/fr/i23269776-l-abbe-pierre-longtemps-personnalite-preferee-des-francais.html

[12] « Je comprends le désir sincère de nombreux couples homosexuels, qui ont souvent vécu leur amour dans l’exclusion et la clandestinité, de faire reconnaître celui-ci par la société. » Il proposait d’ « utiliser le mot d’ « alliance » à la place de « mariage ». « On sait tous qu’un modèle parental classique n’est pas nécessairement gage de bonheur et d’équilibre pour l’enfant. »

[13] Mémoires d’un croyant (1997), Fraternité (1999) et Mon Dieu, pourquoi ? (2005).

[14] « J’ai donc connu l’expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction. » Lui qui avait fait vœu de chasteté expliquait : « Cela n’enlève rien à la force du désir, il m’est arrivé d’y céder de manière passagère. Mais je n’ai jamais eu de liaison régulière. »

[15] Art. 1er. – Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

[16] Décembre 1992.

[17] Loi du 13 décembre 2000. Loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU)

[18] https://www.emmaus-international.org/fr/groupes-membres/emmaus-dans-le-monde/