C’est une époque déjà bien lointaine celle durant laquelle la Guerre froide régentait le monde. Obsédés par la menace communiste, les États-Unis soutenaient des dictatures sous prétexte de défendre les valeurs qui leur paraissaient les seules dignes de leur « modèle ». Ainsi en fut-il en mars 1964 lorsque le président brésilien João Goulart annonça une réforme agraire et la nationalisation de différentes compagnies pétrolières. La proximité du socialisme cubain incita certains à songer que le Brésil s’inspirait de l’expérience castriste. Un soulèvement militaire survint, poussant le Président Goulart à choisir l’exil alors que le Maréchal Castelo Branco mettait en place un régime de renforcement de l’exécutif et de libéralisme économique. Mais à partir de 1968, le régime militaire se heurta à une opposition qui, ne pouvant plus revêtir une forme parlementaire, se manifesta par des démonstrations de rue, des émeutes étudiantes, du terrorisme voire des enlèvements de diplomates étrangers. Une partie du clergé et même de l’épiscopat se rallia ouvertement à cette opposition. Les autorités plongèrent dans la dictature, renvoyant le Parlement, et gouvernant par décrets. Un comité de policiers et de militaires fut chargé de la lutte contre les activités subversives, n’hésitant pas à pratiquer la torture. Lutter pour la démocratie et les droits de l’homme fut le combat que menèrent certains prélats de l’ensemble de l’Amérique latine durant les années 1960-1980.

Les franciscains ne furent pas absents de cette lutte. Il en fut ainsi de Paulo Évaristo Arns qui quitta ses fonctions d’archevêque de Sao Paulo, à l’âge de 76 ans, le 31 mai 1998. Il demeura vingt-sept ans à la tête de l’un des plus grands diocèses catholiques du monde, ouvrant ses paroisses aux persécutés du régime militaire, soutenant les actions des paysans sans terre, militant contre le néolibéralisme « qui laisse 32 millions de Brésiliens hors de la société ».

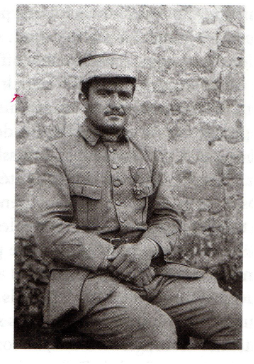

Évaristo Arns naquit le 14 septembre 1921 à Forquilhinha, dans l’État de Santa Catarina[1] dans le sud du Brésil, cinquième de treize enfants d’une famille d’immigrants allemands. Il entra en 1940 chez les franciscains au sein desquels il fut ordonné prêtre en 1945. Sa province franciscaine l’envoya en France étudier les langues anciennes et il obtint un doctorat de lettres classiques à la Sorbonne. Il repartit ensuite au Brésil où il se consacra principalement à l’enseignement. Le 3 juillet 1966, Paul VI le nomma évêque auxiliaire de São Paulo, avant qu’il ne succède en 1970 au cardinal Agnelo Rossi. À la tête du diocèse de ce poumon économique qu’était Sao Paulo, il n’hésita pas à dénoncer les exactions de la dictature militaire et la pratique de la torture. Son combat fut permanent entre 1964 et 1985. Son élévation à la dignité de Cardinal à seulement 51 ans ne l’empêcha pas de continuer à mener un combat contre la dictature. Il contribua à faire sortir du Brésil des photocopies de documents gouvernementaux prouvant l’utilisation de la torture par les militaires. Défenseur acharné de l’option préférentielle pour les pauvres[2], il vendit le palais épiscopal pour construire des logements sociaux et n’hésita pas à affronter la Curie romaine à laquelle il reprocha sa bureaucratie, la façon dont fut traité le théologien de la libération Leonardo Boff[3] et le morcellement de son diocèse en cinq morceaux pour gêner son action. En effet, jugé trop proche de l’Église populaire et des théologiens de la libération, il accepta, en 1989, le découpage de son diocèse décidé par le Vatican. Il s’engagea auprès des plus démunis, en particulier ceux vivant dans les favelas et les quartiers périphériques de Sao Paulo, la mégapole brésilienne de 30 millions d’habitants, à l’image de l’immensité brésilienne. En 1985, Paulo Evaristo Arns créa l’ONG ‘la Pastorale de l’Enfant’ avec l’aide de sa sœur, la pédiatre Zilda Arns, décédée en Haïti lors du tremblement de terre de 2010. Cette ONG créée sous l’impulsion de l’Unicef et de l’ONU lutta contre la mortalité infantile particulièrement élevée au Brésil. Il était alors urgent de créer une mission destinée à pallier les carences du gouvernement dans la prévention et la santé publique.

Après son retrait en 1998, il laissa la place au cardinal Claudio Hummes, un autre franciscain, Alors qu’il quittait sa mission, il déclara : « Je ne m’en vais pas. Je veux rester avec le peuple et je demeure aux côtés de ceux qui souffrent. Il est vrai que l’Église catholique passe par un moment de stagnation. Il y a une disproportion entre l’augmentation de la population de la ville de Sao Paulo et le nombre des fidèles pratiquants ». Il estimait toutefois que le problème n’était que provisoire. « Ce phénomène arrive presque toujours à la fin de chaque siècle. Certains catholiques sont attirés par d’autres religions. Il ne faut pas trop se plaindre et avoir foi dans l’avenir. Quand nous entrerons dans le nouveau millénaire, il faudra dire joyeusement : Regarde, tout commence de nouveau. Crois avec l’espérance plein le cœur ! » Par ailleurs, il pensait que la division de l’Église entre une aile progressiste et une aile conservatrice durerait jusqu’à la fin des temps.

Il justifia à nouveau l’irruption et les razzias dans les supermarchés du Nordeste[4] menées par les victimes de la sécheresse, en affirmant que « Jésus donne raison à ceux qui ont faim et qui font tout ce qui est possible pour tuer cette faim. Par contre, dévaliser les grands magasins, sans qu’une extrême nécessité l’exige, est un désastre ».

Ce lauréat de la Médaille Nansen[5] et du prix Niwano[6] pour la paix retourne à l’enseignement, se consacrant à la chaire Unesco pour la paix, les droits de l’homme et la tolérance de l’Université d’État de São Paulo. Sa voix, très écoutée sur le continent, continue régulièrement à se faire entendre, ainsi en 2002 quand il reprocha ouvertement à Jean-Paul II d’avoir bloqué le débat sur le célibat sacerdotal.

L’ «intrépide pasteur » comme le qualifia le Pape François mourut le 14 décembre 2016 à l’âge de 95 ans d’une bronchopneumonie. Sous la dictature, il s’éleva contre ceux qui violaient les droits de l’homme. Il avait par ailleurs donné un signal prophétique en lien avec la réalité vécue par le peuple, évitant à l’Église du cœur économique brésilien de succomber à la tentation ecclésiastique de ne se soucier que de « questions domestiques ». Au contraire, il engagea l’Église dans les quartiers pauvres de la périphérie de la grande ville, participant à la lutte ouvrière, aux mouvements sociaux et aux grands problèmes politiques brésiliens. Son combat ne fut pas sans danger et du reste, une biographie intitulée Dom Paulo Evaristo Arns, Un Homme aimé et persécuté[7], parue en 1999 au Brésil, écrite par deux journalistes Evanize Sydow et Marilda Ferri, révéla des faits inédits sur la vie de l’ancien archevêque de Sao Paulo. Entre autres, un attentat contre le prélat brésilien à la fin du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) à Saint-Domingue en 1992.

Il n’était pas et il n’est toujours pas de tout repos de se battre aux côtés des petits.

Érik Lambert.

[1] Coincé entre l’État du Parana au nord et celui du Rio Grande do Sul au sud. Il a une frontière avec l’Argentine.

[2] L’expression « option préférentielle pour les pauvres » ou « option prioritaire pour les pauvres » a été pleinement intégrée à l’enseignement social de l’Église par Jean Paul II. Elle vient d’Amérique latine, en premier lieu du courant de la théologie de la libération, ainsi que des développements réalisés par les évêques lors de deux rencontres du CELAM (Conférence épiscopale d’Amérique latine et des Caraïbes). Au CELAM de Medellin (1968), il est question de viser « une répartition des tâches et du personnel apostolique qui donne effectivement la priorité aux milieux sociaux les plus pauvres et les plus nécessiteux », mais c’est à Puebla (1979) que fut directement utilisée l’expression « option préférentielle pour les pauvres ». De là, elle va s’étendre à l’Église entière. L’expression « option prioritaire pour les pauvres » est apparue sur un continent profondément marqué par la présence massive des pauvres mais surtout par leur émergence consciente sur la scène continentale. C’est l’époque où sévissaient en Amérique latine de nombreuses dictatures utilisant des méthodes répressives à l’égard des mouvements populaires et où se développait l’implantation de multinationales au comportement prédateur. De fortes pressions nord-américaines s’exerçaient : le fameux rapport Rockefeller en 1969 fut suivi des deux Documents de Santa Fé qui recommandaient au gouvernement nord-américain de lutter contre le courant de la théologie de la libération, jugé néfaste. Dans ce contexte, il n’apparaissait plus possible à un certain nombre de théologiens et de pasteurs de penser la foi chrétienne sans l’articuler sur un comportement, une pratique sociale et politique qui favorise la libération des pauvres.

[3] https://franciscains94.com/2023/02/28/un-franciscain-engage-leonardo-boff/

[4] Les données issues des enquêtes menées par l’Institut brésilien de géographie et statistique (IBGE) indiquent de façon très claire que le Nordeste est la région du Brésil où la pauvreté affecte la proportion de population la plus importante.

[5] La distinction Nansen pour les réfugiés doit son nom à un célèbre explorateur norvégien, Fridtjof Nansen. Non content d’avoir exploré les régions polaires du globe, il fut aussi la première personne à occuper le poste de Haut-Commissaire pour les réfugiés. Nommé par la Société des Nations alors que l’Europe luttait pour se reconstruire au lendemain de la Première Guerre mondiale, Fridtjof Nansen a durablement marqué les esprits par la force de son engagement en faveur des réfugiés.

Depuis 1954, la distinction Nansen donne lieu à l’attribution d’une médaille et de 150’000 dollars américains mis à disposition par les gouvernements suisse et norvégien. Elle est décernée, chaque année au mois d’octobre, à une personne ou à un groupe en récompense de leur dévouement exceptionnel en faveur de la protection des réfugiés.

Par l’intermédiaire de ses lauréats, la distinction Nansen cherche ainsi à illustrer les valeurs de persévérance et de conviction face à l’adversité défendues par Fridtjof Nansen.

[6] Depuis 40 ans, le prix Niwano de la paix est remis chaque année par la fondation japonaise Niwano. La fondation cherche tous les ans à mettre à l’honneur une personnalité ou un groupe en reconnaissance d’un travail social ou d’un engagement en faveur de la paix, des droits de l’homme et du développement, basé sur une conviction religieuse.

[7] Evanize Sydow et Marilda Ferri, Dom Paulo: um Homem Amado e Perseguido