Qui n’a pas été émerveillé devant un paysage, un ciel étoilé, une fleur, un nouveau-né… : moment de grâce, rencontre avec la beauté, l’immensité, l’infini, dont on se souvient et que l’on voudrait revivre encore et encore. Et pourtant, dans des conditions semblables on peut aussi ne rien ressentir car, si l’émerveillement fait appel à tous nos sens, il dépend aussi d’une attitude d’ouverture personnelle : c’est une porte qui s’ouvre sur l’extérieur pour une rencontre.

Le Pape François, dans l’encyclique « Laudato Si » explique que François d’Assise vivait en « merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même »(LS.10), en symbiose avec tous les éléments et les êtres de la création, ses « frères et sœurs », voyant en eux la grandeur et l’amour de Dieu. S’émerveiller de la Création permet d’accueillir le don de Dieu, de respecter « notre Maison commune », de changer son regard sur les autres, nos frères.

S’émerveiller c’est découvrir le monde avec des yeux d’enfant, sans préjugés, sans filtres, sans arrière-pensées ; c’est dire l’importance de l’éducation dans les familles « premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention et du soin de l’autre » (Fratelli tutti n°114). De la cellule familiale à la famille humaine il n’y a qu’un pas : tout est lié, « la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous » (LS.93) grâce à « l’écologie intégrale », car nous habitons tous la même Maison.

« Le Seigneur a fait pour moi des merveilles » s’écrie Marie. A Noël, Dieu arrive parmi nous, dans notre famille, notre Maison. A Pâques, Jésus ressuscite : une présence actuelle que nous ne savons peut-être pas bien discerner. En effet, de même qu’il nous est difficile de nous émerveiller, nous avons des difficultés à trouver Dieu dans l’encombrement de nos activités, nos soucis quotidiens, nos craintes… notre « Galilée intérieure » ainsi que l’écrit le frère franciscain Eloi Leclerc dans son livre « Pâques en Galilée » ; la Galilée, carrefour des nations, bouillonnement de populations, cultures et activités. Les disciples découragés après la mort de leur Maître, se rappelèrent que Jésus leur avait dit « Je vous précèderai en Galilée » (Mc 14,28 ; Mt 26,32), là où ils vivaient et avaient leurs racines.

Dieu nous a précédé et nous attend, personnellement. En nous émerveillant de la création nous avons ouvert une porte extérieure ; pour trouver Dieu il nous faut laisser s’ouvrir une porte intérieure ; c’est tout le sens et l’occasion de ce Carême, chemin vers Pâques. Dieu nous précède, attendant patiemment de nous rencontrer personnellement, là où nous vivons, là où nous sommes profondément.

Confiance : tu t’es déjà ouvert aux merveilles de l’œuvre créatrice de Dieu, découvre maintenant son Amour, puisqu’il t’attend chez toi !

Guy BECHU

Tous les articles par Regnauld Franciscains 94

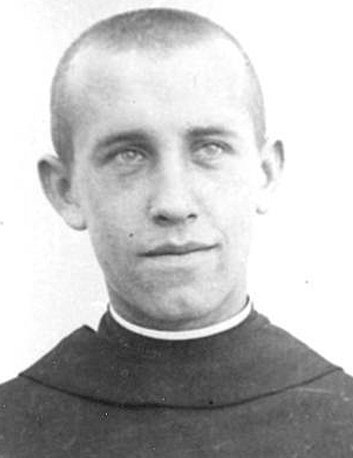

Antonin Bajewski

Ils furent plus d’un million à mourir entre le 27 avril 1940 et le 27 janvier 1945. La plupart moururent d’être nés juifs mais d’autres périrent de leur opposition au totalitarisme nazi. Un certain nombre étaient des religieux chrétiens venus des quatre coins de l’Europe. Certes, Dachau fut le lieu privilégié d’internement des ecclésiastiques[1] mais d’autres lieux les « accueillirent ». Si la figure de Maximilian Kolbe hante les murs du plus grand camp de concentration et d’extermination du IIIe Reich, les franciscains martyrs de Niepokalanów[2] furent au moins 6.

Niepokalanów, le château de Marie, située à Teresin, 40 kilomètres à l’ouest de Varsovie, fut fondé en 1927 par Saint-Maximilien Kolbe. C’est en effet en ce lieu que Kolbe y installa le siège de la Chevalerie de l’Immaculée, association mariale. Avant la seconde guerre, 760 frères franciscains vivaient au monastère qui était un lieu de publication de magazines religieux et un centre radiophonique. La guerre conduisit les frères à accueillir des soldats blessés et des réfugiés, de toutes confessions. La répression nazie s’abattit donc sur eux. Parmi les frères, l’un d’entre eux partagea le sort de Maximilan Kolbe : Jan Eugen Bajewski. Il était né à Vilnius en Lituanie le 17 janvier 1915. Il montra de belles aptitudes scolaires et maîtrisait plusieurs langues. Après de solides études et malgré de vives réticences de sa famille, il décida en juin 1933 de se consacrer à Dieu. Certain de sa vocation, il hésita toutefois entre la prêtrise diocésaine et le clergé régulier. Échangeant avec ses coreligionnaires du séminaire de Vilnius, il considéra que l’appel à la vie religieuse était si intense qu’il quitta le séminaire pour rejoindre les conventuels franciscains[3]. Il fut admis le 17 août 1934 au sein de la Province polonaise sous le nom de frère Antonin. Il effectua son noviciat à Niepokalanów et prononça ses vœux temporaires en septembre1935 puis partit au séminaire franciscain de Cracovie[4] afin d’étudier la théologie. Il s’engagea définitivement en novembre 1938 et fut ordonné prêtre en mai 1939 et rejoignit Niepokalanów. Très rapidement, Maximilian Kolbe le choisit comme vicaire. Il manifesta une foi profonde, une grande douceur vis-à-vis des autres. De santé fragile, il fut admis durant les premiers mois à l’infirmerie située à quelques kilomètres de la communauté. Il y fut surpris par le déclenchement des hostilités en septembre 1939, ce qui lui permit d’échapper à l’arrestation frappant la plupart des frères de la communauté. Pourtant, il fut arrêté avec Maximilian Kolbe et trois autres frères et enfermé à la prison Pawiak de Varsovie. Durant cette détention, il soutint spirituellement les autres prisonniers et offrit ses rations de nourriture. Bien que cela fut une cause de mauvais traitements, il conserva ses habits franciscains et fut transféré début avril 1941 à Auschwitz. Il fut sauvagement battu à son arrivée, tatoué du numéro 12764. Rapidement il fut malade du typhus, continua pourtant à se dévouer aux autres au péril de sa vie et mourut le 8 mai 1941. Avant de rendre son dernier soupir, lors de son ultime confession, il dit au frère Szweda : « Dites à mes frères de Niepokalanów que je suis mort en fidélité avec le Christ et la Vierge Marie ». Il fut béatifié par Jean-Paul II parmi les 108 martyrs de la seconde guerre mondiale par le 13 juin 1999.

Érik Lambert.

[1] G.Zeller, La Baraque des prêtres, Dachau, 1938-1945, Paris, Tallandier, 2017, 320 pages.

[2] Béatifiés par Jean-Paul II le 13 juin 1999. M.Kolbe canonisé en 1982.

[3] Les Frères Mineurs Conventuels constituent une des trois branches de l’Ordre fondé par Saint François d’Assise sous le nom de ‘Frères Mineurs’. La qualification ‘Conventuels’ a été ajoutée, provient du latin ‘cum venire’ qui signifie se réunir. Ce sont donc des frères qui vivent dans des couvents.

[4] http://www.lamortdanslart.com/danse/Pologne/dmcracovie.htm http://www.krakow.travel/fr/226-krakow-bernardine-church

Bénévole au resto du cœur

Voilà 2 ans que je suis engagée en tant que bénévole au « resto du cœur », espace bébés (distribution pour des enfants de 0 à 18 mois).

Ce témoignage me donne l’occasion de faire le point sur cet engagement, mes joies, difficultés à assumer ce service.

Ayant travaillé dans la petite enfance, une ancienne collègue psychologue m’a sollicité pour rejoindre l’équipe de bénévoles. J’ai répondu « oui » rapidement à cette proposition. Après une vie professionnelle consacrée à la petite enfance, l’occasion m’était de nouveau donnée d’accueillir et d’accompagner parents et jeunes enfants.

L’équipe de bénévoles est riche par sa diversité, croyants et non croyants avec des parcours professionnels très différents. Les échanges sont riches et se font dans le respect de chacun, il y règne un esprit d’équipe. La richesse des expériences de chacun nous aide à améliorer notre accueil.

Quelles que soient les raisons de l’engagement de chacun, nous sommes tous là pour apporter de l’aide aux personnes en difficultés, mais aussi et surtout pour vivre la solidarité avec les bénéficiaires et entre bénévoles.

Mon travail est d’accueillir dans un espace de jeux les enfants que le parent peut nous confier pendant le temps où il retire les denrées qui lui sont nécessaires. C’est aussi un temps où il peut se poser, échanger, se détendre dans l’espace de convivialité autour d’une boisson chaude. Si la séparation est difficile pour l’enfant, le parent n’est jamais très loin… Mon rôle est de créer un lien de confiance et d’accompagner l’enfant dans ses découvertes, de l’aider à se poser et à respecter quelques consignes. Ma satisfaction est de voir comment l’enfant aime retrouver ce lieu chaque semaine ; rapidement, le parent nous le laisse avec confiance. Pour moi l’accueil est important d’autant que nous ne connaissons rien de l’histoire de ces familles et qu’un geste, une parole, un regard peuvent laisser des traces. Souvent ces familles sont de passage et changent fréquemment de lieux d’accueil. Il me faut faire preuve d’humilité et accepter de ne pas faire du travail sur du long terme.

Mon rôle peut être aussi de trier du linge et de préparer des trousseaux, mais aussi de trier et compléter des jouets et livres pour jeunes enfants.

Pour moi, respecter le bénéficiaire, c’est :

• l’accueillir dans un espace propre, convivial et chaleureux,

• respecter ces choix, ses goûts,

• en proposant du linge et du matériel de puériculture propre et correct,

• en proposant aux enfants des jeux complets et adaptés à leur âge.

Ce que je retiens de cette expérience, c’est qu’il s’agit souvent de rencontres brèves.

Pour celles qui vivent dans un même lieu d’hébergement, c’est le groupe qui se présente à nous, alors il est très difficile de faire de l’individuel, elles communiquent entre elles et ne sont pas en lien avec nous. Avec d’autres, l’échange est plus facile et elles font part de leurs besoins.

Mon objectif, c’est d’observer et d’aller vers la personne en retrait pour parler avec elle et saisir ses besoins. Etre bienveillante et à l’écoute.

Malheureusement la pandémie a eu beaucoup d’impacts négatifs : les bénéficiaires ne peuvent plus rentrer dans le local, la distribution se fait à l’extérieur (plus de moment de convivialité…). Les enfants ne peuvent plus être accueillis. Une distance doit être maintenue, alors que ces personnes ont besoin d’être mises en confiance. Le masque accentue cette distance, il n’y plus que le regard comme support à la communication. Ma plus grande difficulté est d’accepter les limites de cet échange, de maintenir la distance, et ne pas se toucher…. Les familles n’ont plus la possibilité de choisir le linge de leur enfant, le trousseau est préparé à l’avance et remis dans des sacs plastiques transparents (et non plus des sacs poubelle, heureusement !!!!)

Ma plus grande joie est de voir l’effet de surprise et le sourire des enfants au moment où je leur remets un jeu, un livre….

Cette expérience me fait réfléchir sur la « pauvreté » dont parle St François. Nous sommes tous pauvres de quelque chose ; pour moi, pauvre de ne pas trouver la bonne attitude, la bonne parole. Mettre de côté mes peurs et mon jugement.

Seul, nous ne pouvons rien faire. Il s’agit de voir en chaque personne (bénéficiaire et bénévole) un Frère.

Elisabeth

Prière à St Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,

époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;

en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen.

Pape François

Deux livres

La chauve-souris et le capital

Stratégie pour l’urgence chronique

Andreas Malm

Andreas Malm

Éditions La Fabrique.

200 pages. 15 €

Corona, Climate, Chronic emergency, le titre original rend davantage justice au livre qu’Andreas Malm, géographe rigoureux, a écrit dès avril 2020. Il y fait preuve d’une lucidité et d’une précision remarquables en ces temps de grande confusion où l’inquiétude pourrait faire passer l’épidémie pour un événement en soi, fortuit, dont découleraient des conséquences incalculables. Or, cette épidémie est elle-même la conséquence d’un contexte de très grand déséquilibres entre la nature et l’activité industrielle et commerciale, mais aussi entre la zone riche tempérée et la ceinture tropicale. D’énormes populations déjà déshéritées y subissent les premiers effets désastreux de la dégradation globale de l’environnement qu’ils ne participent pourtant que très marginalement à créer. L’auteur souligne l’écart entre la promptitude et la force de la réaction des pays riches face à l’épidémie, et leur attentisme, leur passivité face aux défis de l’urgence chronique — comme s‘ils croyaient pouvoir y échapper après l’avoir provoquée. Leur seul souci, le virus une fois maîtrisé, serait-il que le monde reparte comme avant, autrement dit pour le capitalisme mondial : que les affaires reprennent, selon le cynisme destructeur du Business-as-usual qui semble devenu sa seule loi ?

Aucune épidémie n’est jamais tombée d’un ciel vengeur. Elles naissent et s’épanouissent toutes dans des situations favorables où l’on retrouve les mêmes facteurs depuis qu’elles existent : surpeuplement, tension entre ressources et subsistance, promiscuité avec la faune sauvage et domestique, propagation par les voies commerciales. Ces conditions sont créées et réunies par l’homme, ou plutôt aujourd’hui par une petite frange de l’humanité qui en tire un profit colossal au prix de l’appauvrissement général, de l’épuisement des ressources naturelles, de la destruction quasi méthodique de la nature. Andreas Malm nomme « capitalisme fossile « cet ordre — plutôt ce désordre — qui marche au charbon et au pétrole pour ponctionner massivement les ressources naturelles et humaines de la ceinture tropicale, multipliant les transports, les déforestations à grande échelle, les élevages industriels qui sont des incubateurs à virus, les trafics en tout genre, et provoquant l’entassement dans des mégapoles, la promiscuité des populations locales avec la faune sauvage en même temps que cette dernière disparaît du fait de la réduction de son habitat naturel. Telles sont les conditions déclencheuses de la « crise sanitaire » actuelle. On peut soigner la maladie — et c’est tant mieux ! — avec des médicaments ou des vaccins, mais il faudra plus que ça pour soigner la Terre et l’humanité : une vraie prise de conscience, une vraie volonté d’agir à la racine du mal, un vrai et profond changement.

Réformisme, socialisme, léninisme, communisme, anarchisme… pour finir, Andreas Malm nous invite à revisiter les propositions de l’histoire contemporaine, sans parti pris, afin d’élaborer la stratégie d’un changement politique qui pourrait réparer les déséquilibres dans lesquels notre monde s’enfonce, puisque le régime de l’actuel capitalisme globalisé ne semble apte qu’à les aggraver. Cette recherche d’autres perspectives est indispensable, car la force du capitalisme est de faire croire qu’il est le seul ordre possible, et urgente, si l’on veut éviter la catastrophe. Finalement, le titre français de ce livre éclairant est peut-être bien vu, pris comme une question : qui est le plus nuisible : la chauve-souris, ou le capital ?

Jean Chavot

M, l’enfant du siècle

Antonio Scurati

A.Scurati,

Paris, Les Arènes, 2020, 861p., 24,90 Euros.

Benito Mussolini naquit le 29 juillet 1883 en Romagne, dans une région à tradition militante « rouge ». Un père forgeron anarchiste, une mère institutrice très pratiquante, une enfance misérable mais une éducation chrétienne chez les Salésiens firent de ce jeune homme un militant socialiste. Directeur d’un hebdomadaire de gauche, La Lotta di classe, il souhaitait l’émergence d’un homme nouveau au service de la Nation et de l’État. Devenu directeur du quotidien du parti socialiste Avanti ! à Milan, il bascula dans le nationalisme en créant un nouveau journal, Il Popolo d’Italia, grâce au soutien financier d’une de ses multiples maîtresses. En novembre 1921, il fonda le Parti National fasciste, premier parti d’Europe occidentale ouvertement non-démocratique avant d’accéder au pouvoir dans des conditions grandguignolesques le 29 octobre 1922. Qui était-il ? Répondre à cette question constitue l’ambition du singulier ouvrage d’Antonio Scurati, avide d’appréhender le personnage complexe de Mussolini. Ce livre, pertinemment intitulé M, l’enfant du siècle, fut primé en Italie. La forme choisie par l’auteur peut être déconcertante. Ce n’est pas tout à fait un roman, ce n’est pas non plus vraiment un ouvrage historique ; on pourrait considérer qu’il s’agit d’une chronique. L’« intrigue » court des années de naissance du fascisme à la mise en place effective de la dictature après l’assassinat du député Giacomo Matteotti en juin 1924.

Nombre de protagonistes s’expriment par la plume de Scurati : Mussolini, mais aussi le poète nationaliste Gabriele d’Annunzio, Marinetti, fondateur du futurisme, Margherita Sarfatti, maîtresse, égérie et généreuse donatrice. S’expriment aussi les adversaires du futur Duce ; le tout ponctué d’archives, de discours, de citations, d’articles de presse. Il est plus aisé de naviguer dans ce volumineux ouvrage (de 842 pages[1]) lorsque l’on a des connaissances historiques ou lorsque Google est à proximité. L’ambiance particulière des bonimenteurs de cette époque, propice à toutes les ambitions, même celles des plus médiocres, est perceptible. L’incroyable expédition de Fiume, la violence des squadristes, les gesticulations du dictateur romagnol ne sont que le prélude d’un siècle gourmand en bateleurs de foire. Il est vrai que le dictateur, par ses mimiques, par son verbe, par ses tenues, confine au personnage de la Commedia dell’arte dépourvu de masque. Organisé en saynètes d’une dizaine de pages sous un chapeau comportant le nom d’un acteur, une date et un lieu, il faut être concentré pour ne pas perdre le fil du roman-journal d’autant que, tout d’un coup[2], la configuration initiale s’efface au profit de titres offerts aux chapitres, alors que la narration alterne avec les postures introspectives.

Mussolini fut parfois perçu comme un aimable dictateur comparé à Hitler, peut-être par les mécomptes militaires du César de carnaval[3] ; mais ne nous y trompons pas ; il sut exploiter efficacement les angoisses, les peurs et les frustrations de tout un peuple.

Ne sourions pas au souvenir des pantomimes ou des outrances de l’homme de Predappio car les solutions et promesses simplistes nourrissent toujours les attentes de ceux qui ont besoin de certitudes.

Un livre intéressant, mais il est parfois difficile d’empêcher l’esprit de s’évader vers des horizons moins complexes.

Érik Lambert.

[1] Hors annexes ! C’est le premier volume d’une trilogie.

[2] Page 779.

[3] L’armée italienne fut souvent mise en échec durant toute la guerre et ce, dès juin 1940 lors de la bataille des Alpes. César de carnaval, qualificatif attribué par Joseph Paul-Boncour, Entre-deux-guerres. Souvenirs de la IIIe République, t. II, Les lendemains de la Victoire, Paris, Plon, 1945, p. 338.

Joseph, vous avez dit Joseph ?

En cette année déclarée par notre pape « année saint Joseph » et en ce mois de mars qui, le 19, célèbre sa fête, que dire de cet honnête père de famille, artisan de son état, et surtout, comme le précise l’évangile de Matthieu, « homme juste » ? Qu’est-ce qu’un homme juste, et qu’est-ce, pour nous tous qu’être « justes » dans ce monde plutôt injuste ?

Quand on se souvient de l’attitude de Joseph lorsqu’il apprit que Marie, son épouse, était enceinte à son insu, on comprend qu’il a fait alors tout à la fois preuve de justesse et de justice. Justesse par la délicatesse de sa première réaction, consistant à ne la répudier qu’en secret, sans le faire publiquement et de manière tapageuse comme l’esprit de son époque aurait pu le pousser spontanément. Et justice, en refusant la dénonciation et en protégeant Marie, comme le firent, près de vingt siècles plus tard, tant de « Justes » qui évitèrent à des milliers de juifs l’extermination nazie. Justesse et justice chez cet homme qui, ensuite, après la révélation de l’Ange du Seigneur, « prit chez lui son épouse » sans se soucier des préjugés, des on-dit et des ragots qui n’ont sans doute pas manqué de circuler dans le Clochemerle de Nazareth : « Tu te rends-compte, enceinte avant même qu’ils aient habité ensemble ! ». Acceptant de sauter dans l’inconnu, pressentant une vérité qui le dépassait, il accueillit Marie avec amour, la choya, l’accompagna dans sa grossesse et dans l’aventure de la crèche de Bethléem, et s’enfuit en Égypte avec elle et l’enfant pour les protéger de la fureur d’Hérode.

Quel défi pour nous tous, si souvent terrifiés par le regard des autres, lâches parfois, esquivant les difficultés, dégageant en touche en présence de situations peu claires… Et par-dessus-tout, manquant de cette justesse, de cette foi et de cette espérance que manifesta cet homme qui n’hésita pas à croire ce qu’en songe l’Ange lui avait révélé, pas plus que Marie n’avait hésité à croire l’Ange de l’Annonciation.

Nous débattant, surtout en ces temps de pandémie, dans un monde incertain, nous avons plus que jamais besoin de cette foi, de cette espérance, et de cette simplicité de Joseph. Simplicité… Peut-être naïvement, je l’imagine au travail dans son atelier et dans ses chantiers, apprenant à son divin fils tel ou tel secret pour bien raboter une planche, scier droit, positionner un tenon, concevoir une huisserie qui tienne, traiter le bois contre l’humidité, les vrillettes et les termites, je l’imagine serein, pleinement dans l’instant présent, heureux d’un travail bien fait, « sans ombre ni trouble au visage », comme dit le psaume…

Pourtant, Joseph ne vivait pas dans une bulle et même s’il ne recevait pas les chaînes TV d’information en continu, il ne pouvait ignorer la violence, les inégalités, les injustices de son époque. De sa sérénité supposée dans un monde en ébullition, de sa patience, de son refus de l’enfermement, de son acceptation de l’inattendu, de l’incertain, nous pouvons aujourd’hui nous inspirer pleinement. Au lieu de monter au créneau face au retard des vaccins, d’exiger de la science qu’elle soit exacte et infaillible, des dirigeants politiques qu’ils ne se trompent jamais, au lieu de nous recroqueviller sur notre angoisse, ne pouvons-nous nous inspirer de la foi de Joseph dans l’avenir et, avant de juger les autres, voire de les agonir de reproches, ne pouvons-nous commencer par nous convertir nous-mêmes, comme saint François ne cessait de nous supplier de le faire ?

Vivre l’inattendu, l’incertain non dans la peur mais dans le souci de contribuer, par des actes concrets (de solidarité, de partage, de lutte contre les inégalités) à un monde plus durable et plus vivable, voilà bien le défi qui se présente à nous aujourd’hui. La pandémie nous oblige à nous secouer, à sortir de nous-même, à « aller vers les périphéries » comme nous y incite le pape, et à ne jamais, jamais rester indifférent au monde qui nous entoure.

Michel Sauquet

St Jean chapitre 11 suite La vie rendue à Lazare

La préfiguration de la résurrection du Christ

Il y a une mise en parallèle entre le retour à la vie de Lazare et la résurrection de Jésus, avec des ressemblances et des différences, pour bien faire sentir qu’il y a préfiguration, mais incomplète : le retour à la vie de Lazare est une image encore floue du drame de la mort, puis de la vie ; et que l’image vraie, ce sera celle de la mort et de la résurrection de Jésus.

Ressemblances

- Lazare subit une maladie qui « va à la mort », humainement parlant. Or Jésus, qui s’était « mis à l’abri » en Pérée, sait qu’en se rendant à Jérusalem, il va lui aussi à la mort.

- Et pourtant Jésus affirme que cette maladie « n’aboutira pas à la mort », divinement parlant, c’est à dire que la mort n’est pas la fin de tout, qu’il va le tirer de la mort, qu’après la mort il y aura la vie. C’est préparer ses disciples à ce qui se passera après sa propre mort à lui.

- Lazare est au tombeau depuis 3 jours et Jésus le ressuscitera le 4ème jour. Jésus, lui, sera ressuscité le 3ème jour. Il faut qu’ils soient bien morts tous les deux, car les juifs pensaient que l’âme demeurait près du mort 2 jours pleins.

- Nous avons deux réflexions similaires de la part des juifs :

• S’il a guéri un aveugle, il aurait pu empêcher Lazare de mourir!

• Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix ! - Jésus « frémit intérieurement et se troubla »

… comme la veille de sa mort à Gethsémani, devant la perspective de sa propre mort - La résurrection de Lazare est attribuée par Jésus à la puissance du Père : juste avant le miracle, il rend grâce au Père d’être exaucé (41).

De même pour Jésus, les Apôtres témoigneront que c’est Dieu qui l’a ressuscité.

Différences (au profit de la résurrection de Jésus)

- Lazare subit déjà la putréfaction

Jésus, non ! (cf. l’Ecriture : « Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption » (Ps. 16). - Pour Lazare, on doit rouler la pierre,

pour Jésus, inexplicablement, la pierre était déjà roulée quand les femmes arrivèrent pour l’embaumer après le sabbat. - Lazare sort encore tout ficelé de bandelettes et enveloppé de suaire.

Jésus, lui, n’est plus là, mais les bandelettes et le suaire sont roulés, à part. - Surtout, Lazare rendu à la vie devra bien re-mourir un jour : il ne fait que revenir à sa vie antérieure conditionnée par les limites de l’espace et du temps.

Or, Jésus, lui, par sa résurrection, va sortir corporellement des limites de l’espace et du temps. Ni l’espace ni le temps n’auront plus de prise sur lui.

Conclusion

Une fois de plus, la scène doit être lue à deux niveaux : au niveau humain d’un bouleversant témoignage d’émotion et d’amitié ; mais surtout au niveau théologique, car ce geste miraculeux a une portée et une signification.

Paradoxalement, cette maîtrise éclatante de Jésus sur la mort, signe son propre arrêt de mort. Le miracle est trop fort pour n’être pas des plus dangereux. La peur l’emporte sur la foi.

11, 45-57

Ces quelques versets montrent l’impact que ce miracle a eu sur les juifs et sur les autorités juives.

Parmi les premiers beaucoup croient.

Les seconds, grands prêtres et pharisiens, comme d’habitude chez Jean, se cabrent. Ils reconnaissent que cet homme accomplit beaucoup de signes (47). Mais, pour eux, cela ne peut qu’engendrer un soulèvement avec toutes ses conséquences. Il faut donc en finir. Jésus doit mourir, « mourir pour la nation et pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (51-52). Jean, par cette prophétie qu’il met dans la bouche de Caïphe, signifie que la mort de Jésus est pour le rassemblement des hommes en UN, c’est-à-dire pour l’unité des hommes dans le Fils.

Le verset 54 : « Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les juifs ; mais, de là, il partit pour la région voisine du désert, … et il y demeurait avec ses disciples ».

Ce verset fait pendant à 10, 40-42. Par un « donc », l’évangéliste indique une relation de cause à effet. Mais aussi, il met en évidence l’atmosphère tendue à Jérusalem où Jésus était serré de près. A la différence du séjour au-delà du Jourdain, aucune affluence n’est notée. Jésus est seul avec ses disciples. La rupture avec la Judée est consommée ; mais non sans que le signe de Lazare ait donné figure et sens à l’œuvre que Jésus réalisera par sa mort.

Fr Joseph

Dieu est-il pour nous « le Consolateur » ? 1ère partie

Dans l’Ancien Testament, le croyant, accablé par l’épreuve, a conscience que ce monde ne peut lui apporter de réelle consolation : « Que de fois ai-je entendu de tels propos, et quel pénibles consolateurs vous faites ! » (Jb 16,2) « J’espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé. » (Ps 69,21). C’est pourquoi il se tourne vers Dieu qui, seul, peut le secourir et le réconforter : « Agis avec éclat en ma faveur, alors mes ennemis seront confondus en voyant que toi, Seigneur, tu me secours et me consoles. » (Ps 86,17)

Aussi l’Exil à Babylone est-il pour le peuple d’Israël une expérience traumatisante : il se sent oublié de tous et, surtout, il a le sentiment d’être abandonné par son Dieu. C’est le temps de la détresse, de la désolation. C’est le temps des Lamentations…Mais cet abandon ne pouvait durer qu’ « un bref instant », le Seigneur revient vers Jérusalem : « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem… » (Is 40,1) « Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris car Yahvé a consolé son peuple » (Is 49,13) « C’est moi, je suis celui qui vous console » (Is 51,12).

Dans le Livre de la consolation (Is 40-55), le verbe « consoler », utilisé à de multiples reprises, a pour sens : « permettre de pousser un profond soupir de soulagement ». Sa racine, NHM, renvoie à la racine NHsM du récit de la création, dans lequel Yahvé insuffle son haleine de vie à Adam et en fait un être vivant. Il ne s’agit donc pas seulement pour Dieu de soutenir ou de réconforter Israël mais plus encore de lui transmettre un second souffle créateur. Au sortir de l’épreuve, il donne à son peuple de reprendre souffle, de renaître…

En intervenant en faveur de Jérusalem, le Seigneur accomplit les promesses annoncées par les prophètes : « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leurs peines. » (Jr 31,13) Ce Dieu consolateur a la sollicitude d’un berger, la tendresse d’un père ou d’une mère, l’amour d’un époux : « Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous consolerai » (Is 66,12-13), « On ne te dira plus « Délaissée » et de ta terre on ne dira plus » Désolation ». Mais on t’appellera « Mon plaisir est en elle » et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t’épousera. Et c’est la joie de l’époux au sujet de l’épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. » (Is 62, 4-5)

Israël vit dans l’attente de sa restauration : « Ainsi parle Yahvé : Je me tourne de nouveau vers Jérusalem avec compassion. Mon Temple y sera rebâti », « Mes villes abonderont encore de biens. Yahvé consolera encore Sion, il fera encore choix de Jérusalem. » (Za 1,16-17) car Jérusalem retrouvera sa splendeur et son rayonnement universel. C’est l’envoyé du Seigneur, le messie, qui accomplira cette œuvre de consolation et de salut (Is 61-62). Cette espérance se prolonge dans le Nouveau Testament : le peuple attend la venue du Messie, la « Consolation d’Israël » (Lc 2,25).

Dans la version grecque de l’AT, « consoler », traduit par le verbe « parakaleo », prend alors le sens de « venir aux côtés d’une personne isolée ». Le NT utilisera ce verbe pour dire que le Dieu qui console se manifeste auprès des hommes en son Fils. Jésus se présente comme le Serviteur, le Messie attendu. Il est celui qui est présent auprès des pauvres, des malades, des affligés et de tous ceux qui sont persécutés (Lc 4,18-21). Et lorsqu’il rejoint le Père, il ne les laisse pas orphelins puisqu’il leur envoie l’Esprit Saint, le Paraclet, qui sera leur Défenseur et leur Consolateur.

Avec Paul, une nouvelle théologie de la consolation s’élabore: de l’épreuve même, vécue en union aux souffrances du Christ, peut surgir la consolation et cette dernière rejaillit alors sur les autres fidèles (2 Co 1,3-11) car elle trouve sa source dans la foi au Christ Ressuscité. Si elle est parfois une réponse ponctuelle à une situation de grande détresse, elle est bien plus que cela : elle est une grâce, un don définitif fait à tout croyant (2 Th 2,16-17) Ainsi, la consolation est « la confirmation concrète du salut de Dieu en chaque existence individuelle, le deuxième souffle donné de façon totalement gratuite. Etre consolé, c’est faire l’expérience de la Résurrection. » (Nicolas Rousselot, Les notions de « consolation » et de « désolation » dans la spiritualité d’Ignace de Loyola)

P. Clamens-Zalay

La coopérative Coop’Cot et les frères capucins de Créteil

Depuis le printemps 2020, la communauté des frères capucins de Créteil s’investit dans un projet de coopérative de consommation.

Témoignage de Frère Dominique Lebon, OFM Capucin (15 janvier 2021).

Notre communauté de frères capucins, après avoir participé pendant deux années à une AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), s’est investie dans un projet de coopérative de consommation à Créteil : la Coop’Cot. Ce projet s’est concrétisé au printemps 2020 avec l’ouverture d’une épicerie située dans le centre commercial de Créteil-L’Échat. L’objectif est d’offrir au plus grand nombre une alimentation saine, aussi bien pour les humains que pour notre planète, de qualité, au prix juste pour les producteurs et les consommateurs.

A ce jour, 180 familles sont adhérentes à la coopérative et contribuent à son fonctionnement. Chaque adhérent participe aux décisions. Chacun donne 3 heures de son temps, toutes les 4 semaines, pour effectuer les diverses tâches inhérentes au fonctionnement de la Coop’Cot. Cela aide à avoir des prix justes et raisonnables. Les produits proposés sont à marge fixe et les bénéfices sont réinvestis dans le projet.

Participer à la Coop’Cot amène à changer quelques habitudes : par exemple, cela prend plus de temps que de faire les courses à la supérette du coin. Cela oblige à ralentir. Le bénéfice, c’est que l’on est organisé ensemble pour une consommation responsable. Que l’on peut consommer des produits qui ont un bon goût et qu’à la coopérative, on se sent un peu comme chez soi, dans une ambiance vraiment cordiale.

Nous, les frères capucins, nous essayons aussi d’être attentifs à ce que la Coop’Cot atteigne son objectif social, qu’elle puisse, comme elle le souhaite, s’ouvrir au plus grand nombre, et en particulier aux milieux modestes. Déjà aujourd’hui il y a une certaine diversité sociale chez les adhérents. Nous ne pouvons pas oublier que les plus pauvres sont les premières victimes de la malbouffe, et donc des maladies que celle-ci entraîne.

✅ Pour en savoir plus, rendez vous sur le site de Coop’Cot

✅ Découvrez aussi « Tout est lié » un webzine sur l’écologie intégrale qui a recueilli le témoignage de Frère Dominique Lebon, ofm Capucin

Maximilian Kolbe

1894 – 1941

Dans ma prime jeunesse, je fus souvent témoin de vives discussions dans ma famille, particulièrement lorsque nous nous rendions en Autriche. Nos racines franco-autrichiennes avaient conduit certains à s’engager dans la résistance et d’autres à nourrir des sympathies pour les thèses nazies. Même si les éclats de voix s’achevaient autour d’un Apfelstrudel et de verres de Schnaps, mon esprit était toutefois sollicité par ces controverses. Mon grand-père, actif FFI durant le conflit, profitait des vacances pour me faire découvrir des lieux de mémoire et me conter l’histoire de personnages peu ordinaires. En cela, il marchait dans les pas de mes instituteurs, férus du roman national. Avec le recul du temps, maintenant qu’il a disparu, son visage surgit parfois au détour d’un lieu, au fil d’une ligne dans un livre, au gré d’une exposition ou d’un spectacle. Devenu adulte, je pus me rendre là, où vécurent, où moururent ces femmes et ces hommes, dont les noms étaient demeurés dans ma mémoire. Ainsi, à plusieurs reprises, me suis-je rendu à Auschwitz-Birkenau. L’expérience ne peut laisser indemne tant les stigmates de l’horreur sont présents. On y côtoie les manifestations diaboliques de l’âme humaine mais aussi l’Amour de Dieu. Parmi tous les héros qui peuplèrent les récits de mon enfance figurait Maximilian Kolbe.

Si les nazis avaient regroupé les religieux dans un même camp de concentration, celui de Dachau, certains échappèrent à cette logique. De 1938 à 1945, 2 720 prêtres, séminaristes et moines catholiques furent déportés par les nazis, ainsi qu’environ 141 pasteurs protestants et prêtres orthodoxes[1]. En Pologne, le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich est resté quasiment dans l’état où les Soviétiques le trouvèrent le 27 janvier 1945. Lorsque l’on arrive sur ce lieu plongé dans un silence sépulcral, on est saisi par l’immensité du site : entre 40 et 55 kilomètres carrés[2]. Le 29 juillet 2016, le Pape François fut bouleversé par ce calme lugubre lorsqu’il pria longuement dans la cellule où mourut Maximilian Kolbe[3]. Dans le livre d’or, François écrivit cette phrase qu’il signa :« Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur, pardon pour tant de cruauté ».

C’est en ce lieu, où je retins difficilement mes larmes, au bloc 11 du bâtiment 18, que ’ai retrouvé celui dont m’avait parlé mon grand-père des dizaines d’années auparavant. Un prêtre franciscain qui donna sa vie pour un de ses frères humains.

Le parcours de Saint-Maximilien Kolbe fut singulier[4]. En effet, adversaire résolu du national-socialisme et du communisme, il menait par ailleurs un véhément combat contre les juifs, considérant que le judaïsme était un « cancer qui ronge le corps du peuple ». Le fervent catholicisme que nourrissaient les Polonais conduisait en ces années à un sévère antisémitisme et rien ne prédisposait le frère franciscain à protéger les enfants d’Israël.

Né Rajmund Kolbe, en 1894 dans une famille très pieuse, de parents tisserands et tertiaires franciscains, il eut en 1906 une vision de la Vierge de Czestochowa qui l’incita à entrer en religion. Dans cette vision, la Vierge lui aurait proposé deux couronnes : une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Elle lui aurait demandé de choisir ; il aurait accepté les deux. Dès 1910, à l’âge de 16 ans, il rejoignit l’Ordre des Frères Franciscains conventuels à Lvov, où il reçut le nom de frère Maximilien Marie.

En 1912, il fut envoyé à Rome pour poursuivre ses études et fut ordonné prêtre le 28 avril 1918 avant de devenir docteur en philosophie et théologie l’année suivante. En octobre 1917, avant d’être ordonné prêtre par le cardinal Basilio Pompii, il avait fondé avec six confrères la Milice des Chevaliers de l’Immaculée, mouvement marial au service de l’Église et du monde.

Sensible aux moyens de communication d’alors, soucieux de remplir sa mission d’évangélisation, il créa par ailleurs un mensuel spirituel afin de diffuser la pensée de la Milice puis imagina un centre de vie religieuse et apostolique appelé « la Cité de l’Immaculée », « Niepokalanow ». Cette communauté regroupa environ 600 religieux. En 1922, pour promouvoir le culte de Marie, il fonda en son honneur, un quotidien, Le Chevalier de l’Immaculée tiré à 300 000 exemplaires pour atteindre un million d’exemplaires en 1938. Le quotidien était vendu bon marché afin de toucher les plus démunis. Toujours avide d’annoncer l’évangile, il fonda ensuite une maison d’édition et lança une station de radio qui avaient aussi l’ambition de lutter contre le sionisme et la franc-maçonnerie, de convertir schismatiques et juifs. Porteur d’évangile, au service de Marie, il se rendit en 1930 au Japon avec quatre frères et y fonda un couvent sur une colline proche de Nagasaki, le « Jardin de l’immaculée ». Curieusement, ce fut le seul bâtiment resté debout lors de l’explosion de la bombe atomique en 1945.

Revenu en Pologne en 1936, il assista à l’invasion du pays par les troupes allemandes puis soviétiques. La fraternité de Maximilian Kolbe hébergea alors des réfugiés polonais catholiques ou juifs. Les nazis l’arrêtèrent avec ses frères franciscains puis le relâchèrent après lui avoir fait subir des sévices. En février 1941, il fut à nouveau arrêté par la Gestapo pour avoir accueilli des réfugiés. Interné à Varsovie, il fut transféré à Auschwitz le 28 mai 1941. Or, afin de décourager les évasions, il était établi à Auschwitz que si un homme s’échappait, dix hommes seraient tués en représailles. En juillet 1941, un homme ayant fui, le commandant Karl Fritsch[5] dit aux prisonniers « Vous allez tous payer pour cela. Dix d’entre vous seront enfermés dans le bunker de famine sans nourriture ni eau jusqu’à leur mort ». Les dix furent sélectionnés. Parmi eux, Franciszek Gajowniczek, sergent de l’armée polonaise, emprisonné pour avoir aidé la résistance polonaise. Franciszek[6] se serait alors écrié : Ma pauvre femme ! Mes pauvres enfants ! Que vont-ils faire ?’ Quand il poussa ce cri de détresse, le Père Maximilian Kolbe s’avança et aurait dit au commandant : « Je suis prêtre catholique. Laisse-moi prendre sa place. Je suis vieux. Il a une femme et des enfants. » Le commandant Fritsch accepta la substitution. Maximilian Kolbe fut donc jeté dans une cellule du bloc des condamnés, avec les neuf autres prisonniers qu’il soutint par la prière et l’oraison ; les hymnes et les psaumes, communs aux Juifs et aux chrétiens. Encore vivant après avoir passé deux semaines sans rien ni boire ni manger, un Kapo[7] lui administra une injection de phénol le 14 août 1941. Son corps fut brûlé le 15 août, jour de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie à laquelle il avait voué sa vie[8]. Gajowniczek fut libéré du camp d’Auschwitz ; il avait survécu pendant plus de 5 ans et assura : « Aussi longtemps que j’aurai de l’air dans les poumons, je penserai qu’il est de mon devoir de parler aux gens de l’acte d’amour héroïque accompli par Maximilien Kolbe. ». Béatifié le 17 octobre 1971, Saint Maximilien fut canonisé, reconnu martyre de la foi le 10 octobre 1982 en présence de Franciszek Gajowniczek.

Pour vous, mes enfants, pour vous jeunes qui ne cheminerez pas dans la vie avec des témoins de l’horreur, pour vous qui avez besoin de vous identifier à des héros ; regardez Maximilan Kolbe, debout aux côtés de Marin Luther King, d’Oscar Romero, de Dietrich Bonhoeffer au portail ouest de l’abbaye de Westminster. Lancez-vous « dans l’aventure de la miséricorde » qui consiste à « construire des ponts et à abattre des murs de séparation » pour « secourir le pauvre » et « écouter ceux que nous ne comprenons pas, qui viennent d’autres cultures, d’autres peuples, ceux que nous craignons parce que nous croyons qu’ils peuvent nous faire du mal »[9]

« Que notre amour se manifeste particulièrement quand il s’agit d’accomplir des choses qui ne nous sont pas agréables. Pour progresser dans l’amour de Dieu, en effet, nous ne connaissons pas de livre plus beau et plus vrai que Jésus-Christ crucifié. » Saint Maximilien Kolbe.

Érik

Lambert.

[1] Cf. G. Zeller, La Baraque des prêtres, Dachau, 1938-1945, Paris, Tallandier, 2015.

[2] http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/les-grandes-etapes-de-la-shoah-1939-1945/etude-de-cas-le-complexe-dauschwitz-birkenau-1940-1945.html

[3] https://www.sudouest.fr/2016/07/29/le-pape-francois-a-auschwitz-seigneur-pardon-pour-tant-de-cruaute-2451508-4834.php https://www.youtube.com/watch?v=iuPlQK46efE

[4] https://www.youtube.com/watch?v=Xy2-G6A2Tqk

[5] Karl Fritsch fut un des multiples rouages de la machine exterminatrice d’Auschwitz. Le plus connu, qui reconnut et décrivit toutes les atrocités commises, fut Rudolf Höss qui a inspiré le « roman » de R. Merle, La mort est mon métier paru en 1952.

[6] Signe du destin ? Franciszek signifie François

[7] Aux côtés des 3 000 SS du camp d’Auschwitz, des Kapos, criminels de droit commun chargés de surveiller les autres prisonniers et de les faire travailler. S’ils ne se montrent pas assez efficaces et donc brutaux, ils sont déchus de leur statut et renvoyés avec les autres prisonniers, ce qui signifie pour eux une mise à mort généralement atroce dans la nuit qui suit. De fait, les premiers prisonniers qui arrivèrent à Auschwitz furent trente Kapos allemands.

[8] ‘ « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17)

[9] Pape François, JMJ, Cracovie, 28 juillet 2016.