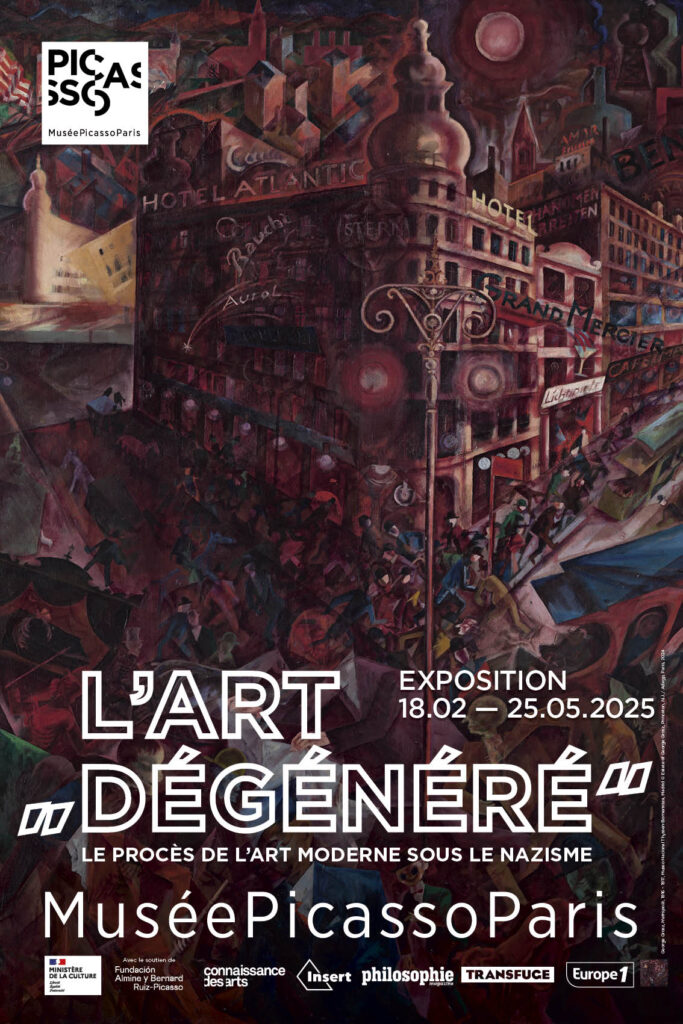

Dates : 18 février – 25 mai 2025

Tarif : 16 € (plein tarif) / 12 € (tarif réduit)

Étonnante coïncidence qu’offre l’exposition « L’Art dégénéré » avec la parution de l’ouvrage de Chapoutot, Les Irresponsables[1], qui, curieusement a longtemps figuré sur le podium des ventes d’essais en France. En effet, en d’autres temps, nombre d’Allemands, voire de partis politiques, et le chancelier Von Papen portèrent Hitler au pouvoir avec cet argument stupéfiant, mais fort à la mode en notre temps : « Il faudrait leur laisser leur chance puisqu’on ne les a jamais essayés ». Les coupables de l’assassinat de la République de Weimar furent les conservateurs de centre droit, hypernationalistes, obsédés par le « bolchévisme culturel » qui était censé défendre l’homosexualité, le féminisme, l’ « art moderne » et la vie nocturne berlinoise. Certes, autres temps, autre Histoire, mais on est frappé par un concept, qui, tel le phœnix renaît des cendres de son bûcher. L’offensive contre la « déconstruction », le « wokisme », les études de genre et les études postcoloniales, inspirée par la vague trumpiste a le parfum de ses dérives d’antan.

L’exposition l’art « dégénéré » proposé au musée Picasso-Paris arrive opportunément dans ce lourd climat de croisade contre les ennemis de l’intérieur ; ceux du monde de la culture, des médias et de l’université.

Il s’agit bien ici d’art « dégénéré », et non d’art décadent[2]. La nuance sémantique a son importance. Il y a dans ce qualificatif, attribué par les nazis, une dimension biologique et eugénique qui plonge ses racines dans le darwinisme et conduit à empêcher la prolifération des « dégénérés » afin d’améliorer la qualité de l’espèce humaine.

Jusqu’au 25 mai, les visiteurs pourront découvrir des œuvres mises à l’index par les nazis. Dès le début de l’exposition, de petits films présentent l’art « völkisch [3]» tel que les nazis l’imaginaient comme reflet de la pureté de l’âme allemande. En effet, l’exposition Entartete Kunst se tint du 19 juillet au 30 novembre 1937, sous les arcades de la Hofgarten de Munich présentant des productions d’artistes bolcheviks et juifs. Environ 650 œuvres, gratifiées de commentaires peu amènes et sarcastiques, furent présentées dans un accrochage chaotique, à l’anglaise. Les 3 millions d’Allemands[4] eurent la possibilité de visiter l’exposition de l’art officiel à la Maison de l’Art allemand, dont la muséographie classique montrait des corps athlétiques de guerriers et de blondes vestales inspirés de l’art antique. À l’instar des autres régimes totalitaires, l’ambition était de créer un homme nouveau, né des ruines de la Grande Guerre. À Moscou à Rome et à Berlin, ce sont les mêmes travailleurs, les mêmes soldats, les mêmes athlètes avec les muscles bandés et le regard levé vers un horizon qu’on imagine radieux, ceux que glorifient les films de Leni Riefensthal[5].

Les six thèmes qui rythment le parcours abordent la conception de l’ « Entartete Kunst » de 1937 puis la genèse du concept de dégénérescence, l’exploitation de l’idéologie raciste et antisémite, le pillage et la destruction d’œuvres, pour finir par le commerce de l’art dégénéré qui permit aux nazis de proposer des œuvres sur le marché international.

Outre la présentation de certaines œuvres : Metropolis de Grosz, Nu assis s’essuyant le pied de Picasso, La Prise de Chagall, ou Sumpflegende de Paul Klee, les aventures que vécurent ces tableaux sont racontées. En effet, 20 000 œuvres furent saisies dans les collections publiques et privées : brûlées[6], spoliées, vendues à l’étranger pour financer le régime ou pour enrichir des marchands d’art proches du pouvoir. Cette manifestation de propagande orchestrée par le peintre nazi Adolf Ziegler et Goebbels visait à promouvoir la Volksgemeinschaft[7] aspirant à uniformiser la société en la mettant au pas par la Gleichschaltung concrétisant le mythe de la « communauté du peuple allemand », écrasant l’individu au profit de la collectivité transcendant les différences de classe et de religion.

Certaines des œuvres réapparurent à la faveur de l’action d’une unité militaire forte de 350, inaptes au combat issus de treize nationalités différentes dédiée à la « sauvegarde de l’art, des monuments et des archives[8]» suggérée à Roosevelt par George L. Stout, conservateur et directeur de musée, ou grâce aux listes établies par Rose Vallant[9].

D’autres réapparurent bien longtemps après comme celles retrouvées dans l’appartement de Cornelius Gurlitt[10], héritier d’un marchand d’art nazi.

D’autres enfin jugés « dégénérés », peints par Picasso, Kandinsky, Chagall, Klee, Dix, Beckmann et de nombreux autres atteignent désormais des records en salle des ventes.

Cette exposition parcourt la période sombre et offre au regard des visiteurs des œuvres inestimables, belle revanche ! mais elle soulève une question essentielle et tellement d’actualité celle de la liberté culturelle, de la liberté d’expression. Elle incite aussi à poser le problème de la censure, celui de l’art au service de la propagande, de la manipulation des esprits mais aussi de la résistance.

Érik Lambert.

Lieu : Musée Picasso Paris, 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris

Dates : 18 février – 25 mai 2025

Tarif : 16 € (plein tarif) / 12 € (tarif réduit)

[1] J.Chapoutot, Les Irresponsables, Qui a porté au pouvoir Hitler ? Paris, Gallimard, 2025.

[2] Tout ceci est inspiré de l’ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident paru en 1920.

[3] Le terme renvoie à l’histoire du mouvement nationaliste allemand tel qu’il s’est structuré à la fin du XIXe siècle, autour d’une conception ethnique du peuple, de l’exaltation des racines germaniques et du rejet de l’étranger, le juif au premier chef. Il renvoie surtout au parti nazi, dont le principal organe de presse s’appelait le Völkischer Beobachter (L’Observateur populaire).

[4] En fait, 2 millions à Munich puis l’exposition fut itinérante durant quatre années en Allemagne et en Autriche.

[5] Cinéaste officielle du III°Riech. Ses cinq films – le triptyque de Nuremberg, autour du Triomphe de la volonté, le film du congrès du NSDAP de 1934, et le diptyque Olympia sur les jeux Olympiques de 1936 – furent réalisés avec l’appui de l’administration nazie, qui débloqua des moyens financiers et techniques illimités. Elle fut proche d’Hitler, de Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande (qui aurait tenté d’abuser d’elle) très amie avec Albert Speer, le sinistre architecte et ministre nazi.

[6] Ainsi, des destructions eurent lieu en mai 1936, à la Nationalgalerie berlinoise, quarante-quatre toiles furent réduites en cendres dans la chaudière de l’ancien Kronprinzen-Palais ;.5 000 œuvres furent brûlées dans la cour de la gare centrale de Berlin le 30 mars 1939, « restant non exploitables », selon la terminologie propre au IIIe Reich.

[7] La communauté du peuple.

[8] Monuments men.

[9] Conservatrice du Jeu de paume pendant l’Occupation, membre de la Résistance, qui lista en secret le contenu des caisses contenant les collections privées. Rose Valland fournit ses précieuses listes aux Alliés. Ils les utilisèrent dans les mines de sel d’Altaussee et de Heilbronn où était amassée une partie du butin.

[10] En février 2014, plus de 200 autres tableaux de maître sont découverts dans la petite maison que Gurlitt possède à Salzbourg[